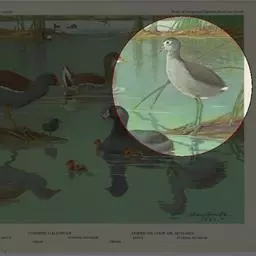

![]() 冕麦鸡(学名:Vanellus coronatus):体长30-31厘米,体重126-200克。属于中型涉禽,与鸻类相比,体型较大,很容易识别,顶冠棕色,下面是黑色和白色相交组合的环。腿较长。鼻孔线形,位于鼻沟里;鼻沟的长度超过嘴长的一半;翅形圆;有很小的后趾。两性相似,成鸟头顶及后颈黑色,黑冠由一道白色包围环。肩、背及翼覆羽青灰褐色,飞羽青灰色。眼睛在繁殖季节黄色,而在不繁殖时棕橙色,鸟喙红色具黑端。胫部裸露部分、跗蹠及趾桔红色。

冕麦鸡(学名:Vanellus coronatus):体长30-31厘米,体重126-200克。属于中型涉禽,与鸻类相比,体型较大,很容易识别,顶冠棕色,下面是黑色和白色相交组合的环。腿较长。鼻孔线形,位于鼻沟里;鼻沟的长度超过嘴长的一半;翅形圆;有很小的后趾。两性相似,成鸟头顶及后颈黑色,黑冠由一道白色包围环。肩、背及翼覆羽青灰褐色,飞羽青灰色。眼睛在繁殖季节黄色,而在不繁殖时棕橙色,鸟喙红色具黑端。胫部裸露部分、跗蹠及趾桔红色。

栖息地一般接近各种水域,如沼泽、湖畔,也出现在农田、旱草地和高原地区。食蝗虫、蛙类、小型无脊椎动物、植物种子等。分布于非洲中南部地区。

基本信息

冕麦鸡雌雄鸟相似。体形中等。体长30-31厘米,体重126-200克。 成鸟(繁殖羽):头顶及后颈黑色,黑冠由一道白色包围环。肩、背及翼覆羽青灰褐色,飞羽青灰色,小覆羽色淡,大覆羽端部白色;初级飞羽黑色,次级飞羽纯白;尾羽白色,具宽阔的黑色次端斑,次端斑由内向外渐小;最外侧1对几纯白色,翼角具黑色的距;尾上覆羽及尾羽基部白色,尾端黑色。颏、喉、颊灰白色,胸灰褐色;下腹部与胸部有一道深色带,形成半圆形胸斑。余部纯白。腿较长,红色。鸟喙较长而尖,前端污黑色,靠近喙基的半部红色。眼先具一小形黄色肉垂。

成鸟(非繁殖羽):头、后颈、肩、背及翼覆羽皆淡褐色;颏、喉淡白,具模糊的褐色纵纹;前胸灰色,胸后缘以棕色带斑;下体余部白色。

幼鸟:上体皮黄色浓著,下胸黑色带斑不明显;余部羽色与成鸟相似。

眼睛在繁殖季节是黄色的,而在不繁殖时是棕橙色,眼周裸出部及眼先肉垂黄色;鸟喙红色具黑端。胫部裸露部分、跗蹠及趾桔红色。翅角有突起(类似于角质距)。有后趾。

冕麦鸡

栖息于丘陵、山脚平原和草原地带的湖泊、水塘、沼泽、溪流和农田地带。可活动于海平面至海拔3000米以上的区域,在南马林迪的沿海低地缺席,在维多利亚湖盆地广泛分布。

常成群活动,特别是冬季,常集成数十至数百只的大群。善飞行,常在空中上下翻飞,飞行速度较慢,两翅迟缓地扇动,飞行高度亦不高。有时亦栖息于水边或草地上,当人接近时,伸颈注视,发现有危险则立即起飞。

主要吃甲虫、鞘翅目、鳞翅目昆虫、金花虫、天牛幼虫、蚂蚁、石蛾、蝼蛄、水生昆虫、蝗虫、蚱蜢。也吃虾、蜗牛、螺、蚯蚓等小型无脊椎动物和大量杂草种子及植物嫩叶。

原产地:安哥拉、博茨瓦纳、布隆迪、民主共和国、刚果、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、索马里、南非、南部、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦、赞比亚。

漂泊:莱索托。

冕麦鸡分布图

繁殖期5-7月。一雌一雄制,通常成对或成松散的小群在一起营巢。多营巢于草地或沼泽草甸边的盐碱地上,巢甚简陋,系利用地上凹坑或将地上泥土扒成一圆形凹坑即成,内无铺垫或仅垫少许苔草草茎和草叶。5月初开始产卵,每窝产卵约4枚。卵呈梨形或尖卵圆形,灰绿色或米灰色、被有不规则的黑褐色斑点,尤以钝端较多。卵产齐后即开始孵卵,雌雄鸟轮流承担,以雌鸟为主,孵化期25-28天。雏鸟早成性,出壳后的第二天即能离巢行走,奔跑迅速,遇人后先急速奔跑,然后隐藏在杂草根部不动,亲鸟则在空中来回飞行鸣叫。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2012年濒危物种红色名录ver 3.1——无危(LC)。

金鸻是鸻科、斑鸻属鸟类,属中型涉禽。体重98-140克,体长230-252毫米。…

环颈鸻:全长约16厘米。属中小型涉禽。羽毛的颜色为灰褐色,常随季节和年龄而变化。跗蹠修长,…

笛鸻:属小型涉禽。呈沙色。大小如麻雀,跗蹠修长,胫下部亦裸出。中趾最长,趾间具蹼或不具蹼,…

灰头麦鸡是鸻形目鸻科麦鸡属鸟类,繁殖期头、颈及胸灰色;胸部和腹部之间有黑色胸带分隔;背部及两翼大部分覆羽褐色;腹部和腰部白色;尾羽基部及边缘白色,近末端有黑色斑块。非繁殖期头颈部染褐色,颏及喉部白色,胸带不明显。初级飞羽黑色,其余飞羽及与之相邻的部分覆羽白色;虹膜红褐色,眼圈黄色;嘴尖段黑色,后段黄色;腿和脚黄色。灰头麦鸡分布于欧亚大陆及非洲北部、中南半岛以及太平洋诸岛屿,在中国分布于东南沿海地区。栖息于丘陵、平原地区河流、湖泊和沼泽等水体附近。繁殖期成对活动,其余时间集群活动。主要啄食甲虫、蝗虫、蚱蜢等昆虫,也吃水蛭、螺、蚯蚓、软体动物和植物叶片及种子。繁殖期为5—7月,1年繁殖1窝,每窝产卵4枚。灰头麦鸡被列入中国国家林业局发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

金鸻是鸻科、斑鸻属鸟类,属中型涉禽。体重98-140克,体长230-252毫米。…

凤头麦鸡:中型涉禽,体长29-34厘米。头顶具细长而稍向前弯的黑色冠羽,像突出于头顶的角,甚为醒目。…

金眶鸻是一种小型鸻科鸟,体重28-48克,体长153-183毫米。上体沙褐色,下体白色。…

剑鸻属中小型涉禽。额基黑色;头上部的黑色条带与灰褐色之间没有白色的条纹相隔。…