![]() 昆虫名,为直翅目,蟋蟀科,斗蟋属各种类的通称。斗蟋属中最著名的种类为迷卡斗蟋(Velarifictorus micado),广泛分布于我国的广大地区。其他常见种还有长颚斗蟋(Velarifictorus aspersus)、丽斗蟋(Velarifictorus ornatus)等。

昆虫名,为直翅目,蟋蟀科,斗蟋属各种类的通称。斗蟋属中最著名的种类为迷卡斗蟋(Velarifictorus micado),广泛分布于我国的广大地区。其他常见种还有长颚斗蟋(Velarifictorus aspersus)、丽斗蟋(Velarifictorus ornatus)等。

斗蟋分布于辽宁、北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、湖北、上海、四川、陕西、浙江、福建、广东、台湾、贵州、云南及日本等地。主要为害豆类、薯类、花生、玉米、高粱、甘蔗、果树苗木等多种蔬菜及其他农作物。

基本信息

成虫

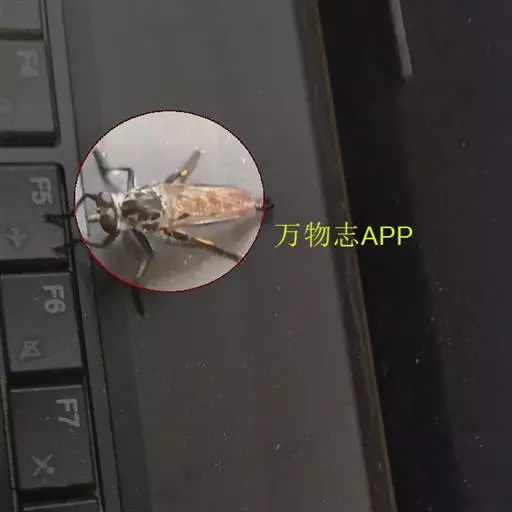

斗蟋 中等体型,体色黑褐,头圆,头顶漆黑具反光,后头有3对橙黄色纵纹,前列通常无横纹相连,两单眼间橙黄色,横纹两端粗,中间缢缩成大括弧形,后翅不发达。雌虫体长14~19毫米,颜面平直,前翅短略接近腹端,产卵管从中间向后直伸,长于后足腿节,俗称三尾子,雄虫体长13~16毫米,颜面不凹入,大鄂也正常,前胸背板黑褐色横形,前翅长达腹端,腹末有2根尾须向后斜伸,发音镜近长方形,镜室由1曲成直角的横脉分成2个,斜脉2条,端网区与镜等长,后端圆。

丽斗蟋

斗蟋

卵

长圆型,长2.3~3.0毫米,黄色半透明,光滑具弹性。

若虫

形体拟成虫,灰褐色,具翅芽。

斗蟋

斗蟋

斗蟋年发生1代,以卵越冬。越冬卵于翌年5~6月间孵化,7月上旬可见新羽化的成虫,8月中下旬进入成虫盛发期,9~10月进入产卵盛期并以卵越冬。

8月初见若虫,下旬见成虫,9月间盛行,9月下旬至10月中旬产卵。每雌产卵约150~200粒,散产于土内1~1.5处。穴居,昼伏夜出,雄虫洞穴常相对固定而雌虫无固定洞穴,雄虫善鸣以招引雌虫前来交配;其鸣声还有占据领地、警告其他雄虫不得入侵,及在两雄相斗时其壮威等作用。两雄相遇时进行殊死搏斗的目的在于争夺配偶。该虫一般都生活于土壤稍潮湿的旱作田及砖石下或草丛间。

该虫有习性好斗,鸣声宽宏,音节匀称、略有苍声,可连续长鸣不已,既是一种玩赏价值很高的昆虫,也是一种杂食性危害豆、蔬菜、芝麻、谷子、甘蔗及树苗等的害虫。

在春、秋季节铲除田埂、地边5厘米以上的土及杂草,把卵块暴露在地面晒干或冻死。在冬前发生量多的沟、渠边,利用冬闲深耕晒垡,破坏越冬虫卵的生态环境,减少越冬虫卵。

保护利用青蛙、蟾蜍等捕食性天敌,一般发生年均可基本抑制该虫发生。

发生较重的年份可进行喷药防治,以后则视虫情隔10天防治1次。药剂可选用5%锐劲特悬浮剂1 500倍液,或48%乐斯本乳油1 000倍液。