![]() 白肢野牛(学名:Bos frontalis)是牛科、牛属动物。头体长250~330厘米,肩高165~200厘米,尾长70~105厘米,耳长30~35厘米,颅全长500毫米,体重650~1500千克。巨大的深色野牛,在四肢的下部有灰或黄白色的“短袜”,无白色臀斑,雌雄两性均为黑褐色,幼仔为褐色。耳内白色。雄牛的角粗大,从宽大的浅色的冠隆突长出,先向外伸展然后向上弯曲,雄性颌下有肉垂。

白肢野牛(学名:Bos frontalis)是牛科、牛属动物。头体长250~330厘米,肩高165~200厘米,尾长70~105厘米,耳长30~35厘米,颅全长500毫米,体重650~1500千克。巨大的深色野牛,在四肢的下部有灰或黄白色的“短袜”,无白色臀斑,雌雄两性均为黑褐色,幼仔为褐色。耳内白色。雄牛的角粗大,从宽大的浅色的冠隆突长出,先向外伸展然后向上弯曲,雄性颌下有肉垂。

白肢野牛栖息于中低纬度的茂密或开阔热带森林中。与其他亚洲野牛相比,它们更多栖于密林中。昼夜均活动,但在炎热的白天到阴凉处休息,能站着睡觉但通常像家牛一样躺下。营小群生活,规律地到盐渍地舐盐。主要产于亚洲南部,中国南部延伸到印度次大陆,经过印度支那到马来半岛。

基本信息

牛科动物中有一类叫作野牛。野牛又可分为欧洲野牛、亚洲野牛、美洲野牛、野牦牛、印度野牛等。在这些种野牛中,人们又习惯于将印度野牛直称为“野牛”,甚至有的动物学书籍中也将印度野牛定名为“野牛”。这是一种不科学的、以偏概全的做法。它的直接错误影响就是使动物分类学知识较少的人误认为印度野牛等于野牛的全部。其实“印度野牛”这一称呼也未必很恰当,因为这类命名法会使人误以为只有印度才有这种野牛。许多动物学家根据印度野牛的形貌特征,称它为“白肢野牛”,应当说这是一种不致使人产生误解的科学命名,因为只有被称为印度野牛的一类野牛,四肢下部是白色的,其他类的野牛没有这种形貌特征。

头体长250~330厘米,肩高165~200厘米,尾长70~105厘米,耳长30~35厘米,颅全长500毫米,体重650~1500千克。巨大的深色野牛,在四肢的下部有灰或黄白色的“短袜”,无白色臀斑,雌雄两性均为黑褐色,幼仔为褐色。耳内白色。雄牛的角粗大,从宽大的浅色的冠隆突长出,先向外伸展然后向上弯曲,雄性颌下有肉垂。

雌性的白肢野牛身躯要小一些。白肢野牛的角也很给人以力量感,雌性的白肢野牛角长70厘米左右,两角之间的宽度可超过90厘米,已知的最高纪录达110厘米。角基部的周长将近50厘米。整个角形向侧后方弯曲,弯度比较大。雌性白肢野牛的角就小得多了。牛角呈浅绿色,角尖部颜色比较深,接近于黑色。

白肢野牛栖息于中低纬度的茂密或开阔热带森林中。与其他亚洲野牛相比,它们更多栖于密林中。昼夜均活动,但在炎热的白天到阴凉处休息,能站着睡觉但通常像家牛一样躺下。营小群生活,规律地到盐渍地舐盐。白肢野牛散发油性的汗并将其擦在树上作为一种气味标志。

白肢野牛栖息在热带或亚热带森林水草丰茂的地方。它们有垂直迁移的习性,一年三季在海拔1000多米处活动。夏天就移向海拔两千米左右的山林避暑。但具体的牛群却没有固定的居住地点,过着游荡的生活。白肢野牛每天清晨、傍晚出来活动,气温高的中午前后则隐藏在密林中休息或者反刍经过粗嚼存留在胃袋中的食物,它们的食物以野草、树叶、嫩芽为主,但是最喜欢吃的食物还是鲜嫩的竹笋或嫩竹,不论吃什么,它们都从来不细嚼慢咽,而是大量吞食,粗粗地咀嚼一下就储存在蜂巢状的胃袋内,等到休息的时候再反刍到口腔里细细咀嚼,慢慢品味,最后输送到重瓣胃和皱胃里去消化。这两个胃里的丰富的微生物就把这些食物中含的纤维素加以分解。再合成为脂肪酸、蛋白质、维生素等营养物质。

白肢野牛喜欢结群生活,每群五六只到二三十只不等。每群都有一只强壮的雌性牛担任领袖,其余雌性牛和幼牛跟随活动。成年雄性牛在一年的大部分时间都独自活动,或者与两三只同性在一起,只有到发情期它们才返回到群体中去。

白肢野牛主要产于亚洲南部,中国南部延伸到印度次大陆,经过印度支那到马来半岛。中国的西双版纳也产白肢野牛。

在繁殖期雄牛较多发出吼叫和喷鼻声,为取得优势地位而争斗。白肢野牛的发情期在每年的11~12月,受孕的雌性牛要经过280天左右的孕期才能生下小宝宝,每胎仅生1仔,少有2仔的,数周后又再度发情。野牛妈妈对自己的小宝贝真是护爱有加,它经常慈爱地亲吻自己的孩子,并不时用舌头舔,为它们清除脏物。野牛妈妈亲吻孩子不只是表现亲热,它同时在给孩子哺喂自己反刍后咀嚼碎了的草末。因为幼牛的胃里还没有微生物,需要妈妈用这种方式给它输送微生物。初生下来的仔牛并不大,但一个多月后就能长到四五十公斤。大约3~4年幼牛就进入成熟期,这时它就得自己独自去谋生了。

中文名

学名

命名者及年代

白肢野牛指名亚种

Bos frontalis frontalis

Lambert,1804

白肢野牛西藏东南亚种

Bos frontalis gaurus

C. H. Smith,1827

白肢野牛云南南部亚种

Bos frontalis laosiensis

Heude,1901

白肢野牛斯里兰卡亚种

Bos frontalis sinhaleyus

Deraniyagala,1951

列入《中国物种红色名录》——濒危(EN)。列入《中国国家重点保护野生动物名录》——Ⅰ级。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)——Ⅰ级。

在中国很稀有,分布局限。因狩猎和丧失栖息地而濒危。 白肢野牛野牛在中国云南南部西双版纳地区的数量,据1983年的调查,估计有532头,其中勐腊331头、勐海96头、景洪91头、思茅14头。据1986~1987年的统计,估计有800~1000头,其数量比70年代有所增加(杨德华等,1987)。据20世纪90年代调查,估计有700~800头。其中西双版纳地区约600头左右,思茅50~80头,沧源30~50头。但云南南部江城、云南西部盈江一带的白肢野牛群由于栖息地被破坏和部分地区的其他人为干扰而已绝迹。

栖息生境的被破坏和恶化,致使栖息生境缩小和消失;

边远地区一些人为的干扰,导致其活动领域的完整性被破坏,阻隔了该种分布的延续性,牛群往往难于正常进入在中国境内分布区内活动;

偷猎捕杀造成数量下降和消失,如1979年在中国西双版纳曾被偷猎33头之多,1980~1983年被偷猎39头。现阶段此类偷猎已基本得到控制。

在白肢野牛的主要分布区都建立了自然保护区(西双版纳自然保护区(云南)、纳板河自然保护区(云南)、沧源南滚河自然保护区(云南)、盈江铜壁关自然保护区(云南)和思茅莱阳河自然保护区(云南))对野牛进行保护。这些保护区多建立于1980~1986年,保护区面积约27.4万公顷。自保护区建立后,白肢野牛的栖息生境基本得到了保护;另外,由于加强了保护管理管理和严格执法,群众保护意识的提高,20世纪80年代中期以后,已基本制止了对白肢野牛的偷猎。

20世纪50年代后期,昆明动物研究所曾在西双版纳饲养过数头,其后仅昆明动物园断续饲养过3~4头,未有繁殖。

偷猎虽已基本被制止,但仍偶有发生,仍应加强法制宣传,严格管理和执法,打击偷猎行为; 在中国西双版纳部分地区,群众反映白肢野牛数量增加较多,危害作物的反映较强烈。建议组织专题调查,若属实,可考虑捕捉一部分,试行易地放养(如移至云南西部盈江铜壁关自然保护区放养)。

世界上最大的牛:印度野牛,体长250-330厘米,体重650-1000公斤,分布于南亚和东南亚,是世界上最大的牛。(吉尼斯世界纪录)

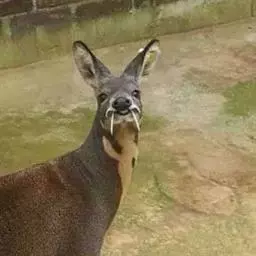

斑羚:体形较小,平均体长1000毫米左右,肩高约510毫米。颌下无须。具足腺,无鼠蹊腺。雌雄两性均…

羚牛,是偶蹄目牛科羚牛属哺乳动物。全身毛色为淡金黄色或棕褐色,…

夏洛莱牛原产于法国中西部到东南部的夏洛莱省和涅夫勒地区,是举世闻名的大型肉牛品种,…

牦牛最早在青藏高原上被驯化,本纪录片展示牦…

印度野牛,别名白肢野牛、野黄牛、白袜子、亚洲野牛等,分布于南亚,东南亚。…

利木赞牛原产于法国中部的利木赞高原,并因此得名。在法国,分布于世界许多国家,…

安格斯牛是偶蹄目牛科家牛属哺乳类动物,全称阿伯丁安格斯牛。体格低矮,体紧凑、结实;头小而方正,…

犊牛养殖是我国畜牧产业的主体之一, 那么如何提高犊牛养殖成活率是当前发展所遇到的问题。…