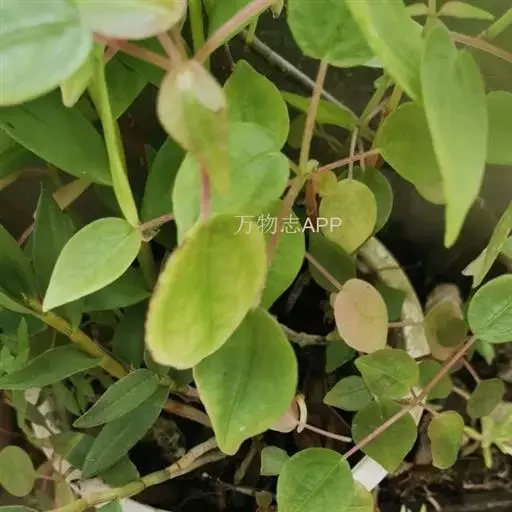

![]() 茜草(学名:Rubia cordifolia L.):茜草科,茜草属多年生草质攀援藤木,长通常可达3.5米;根状茎和其节上的须根均红色;茎多条,细长,方柱形,棱上生倒生皮刺,叶片轮生,纸质,披针形或长圆状披针形,顶端渐尖,心形,边缘有齿状皮刺,两面粗糙,叶柄长可达2.5厘米,聚伞花序腋生和顶生,,有花数十朵,花序和分枝均细瘦,花冠淡黄色,花冠裂片近卵形,果球形,橘黄色。8-9月开花,10-11月结果。

茜草(学名:Rubia cordifolia L.):茜草科,茜草属多年生草质攀援藤木,长通常可达3.5米;根状茎和其节上的须根均红色;茎多条,细长,方柱形,棱上生倒生皮刺,叶片轮生,纸质,披针形或长圆状披针形,顶端渐尖,心形,边缘有齿状皮刺,两面粗糙,叶柄长可达2.5厘米,聚伞花序腋生和顶生,,有花数十朵,花序和分枝均细瘦,花冠淡黄色,花冠裂片近卵形,果球形,橘黄色。8-9月开花,10-11月结果。

分布于中国东北、华北、西北和四川及西藏等地。常生于疏林、林缘、灌丛或草地上。朝鲜、日本和俄罗斯远东地区亦有分布。

茜草是一种历史悠久的植物染料,茜草性寒入血分,能凉血止血,且能化瘀。凡血热妄行之出血证均可选用。

(概述图参考来源:中国自然标本馆 )

基本信息

茜草 草质攀援藤木,长通常1.5-3.5米;根状茎和其节上的须根均红色;茎数至多条,从根状茎的节上发出,细长,方柱形,有4棱,棱上生倒生皮刺,中部以上多分枝。

叶通常4片轮生,纸质,披针形或长圆状披针形,长0.7-3.5厘米,顶端渐尖,有时钝尖,基部心形,边缘有齿状皮刺,两面粗糙,脉上有微小皮刺;基出脉3条,极少外侧有1对很小的基出脉。叶柄长通常1-2.5厘米,有倒生皮刺。

聚伞花序腋生和顶生,多回分枝,有花10余朵至数十朵,花序和分枝均细瘦,有微小皮刺;花冠淡黄色,干时淡褐色,盛开时花冠檐部直径约3-3.5毫米,花冠裂片近卵形,微伸展,长约1.5毫米,外面无毛。果球形,直径通常4-5毫米,成熟时橘黄色。花期8-9月,果期10-11月。

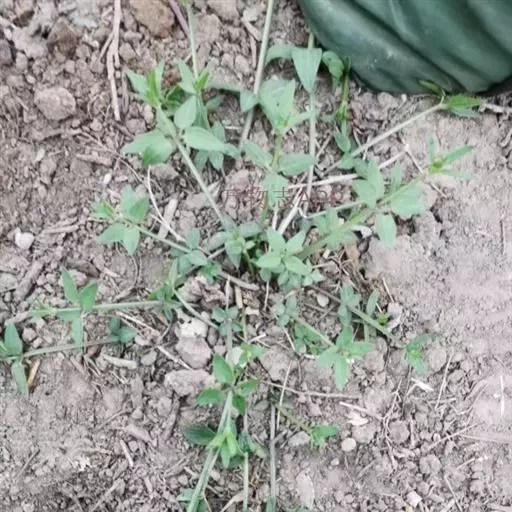

茜草 茜草喜凉爽而湿润的环境。耐寒,怕积水。对土壤要求以疏松肥沃,富含有机质的沙质壤土栽培为好。喜凉爽气候和较湿润的环境,性耐寒。土壤以肥沃、深厚、湿润、含腐植质丰富的壤土为好。地势高燥、土壤贫瘠以及低洼易积水之地均不宜种植。常生于灌丛中。

分布于中国东北、华北、西北和四川(北部)及西藏(昌都地区)等地。常生于疏林、林缘、灌丛或草地上。分布于朝鲜、日本和俄罗斯远东地区。

茜草 用种子、扦插、分株繁殖。

⒈种子繁殖:10月种子成熟采收。播种期10月下旬或3月上旬,按行距30-50cm开浅沟,条播,覆土压实。

⒉扦插繁殖:四川地区在2-3月,选择呈圆形而未枯的老藤,剪成3个节以上约33cm长的插条,在己整好的地上,开1.3m宽的畦,按行株距50cm×33cm开穴,深约15-20cm,每穴插2-3根,插条顶端露出畦面,填土压紧,浇水。

⒊分株繁殖:11月上旬或3月,将植株根部挖起,剪去粗根入药,留下根茎分切成每丛有芽2-3个,并带有9cm长须根的小段,按行株距35cm×30cm,深20cm开穴,每穴栽种1株,覆土,压实,浇水。

田间管理:苗高30cm左右,应搭支架以利生长。苗期喜荫,用油菜、玉米间作,生长期注意松上除草、灌溉。施肥要看苗施肥,以防植株徒长,第1年4月下旬追施人畜粪肥,第2年4月施1次追肥,第3、4年可增施磷、钾肥。每年要摘除花轴。

病害有根腐病,6-7月发生,使枝叶调萎,叶片发黄,根部发黑腐烂,逐渐枯死,发病初期,可用2%石灰水或退菌特50%的可湿性粉剂600倍液喷射;褐斑病,7月发生,为害叶部,可用1:1:120波尔多液或代森锌65%可湿性粉剂600倍液喷射。白粉病,可用波美0.5度石硫合剂喷射。虫害有蚜虫。

茜草 【药性】味苦、性寒;归肝、心经;

⒈《本经》:"味苦、寒。"

⒉《别录》:"咸、平、无毒。"

⒊《药性论》:“味甘。”

⒋《日华子》:“味醼(音验,《纲目》:做酸)。”

⒌《珍珠囊》:“阴中微阳。”

⒍《品汇精要》:“性寒泄,气薄味厚。”

⒎《纲目》:“手、足厥阴血分之药。”

⒏《本草经疏》:“入足厥阴,手足少阴。”

⒐《本草新编》:“入脾、胃二经。”

⒑《本经逢源》:“苦、辛、微温。”

茜草 【功能主治】凉血止血、活血化瘀。主血热咯血、吐血、衄血、尿血、便血、崩漏、经闭、产后瘀阻腹痛、跌打损伤、风湿痹痛、黄疸、疮痈、痔肿;

⒈《本经》:"主寒湿风痹,黄疸,补中。"

⒉《别录》:"止血,内崩下血,膀胱不足;踒跌,蛊毒。久服益精气,轻身。主痹及热中,伤跌折。"

⒊《药性论》:治六极伤心肺,吐血,泻血。

⒋《日华子》:止鼻洪,带下,产后血晕,乳结,月经不止,肠风痔瘘,排脓;治疮疖,泄精,尿血,扑损瘀血。

⒌《伤寒类要》:治心瘅、烦心,心中热。

⒍《珍珠囊》:去诸死血。

⒎《纲目》:通经脉,治骨节风痛。活血行血。

⒏《纲目拾遗》;《葛祖方》治疯气痛,通经下胎,黄疸,瘕痞,蛇伤。

⒐《本草撮要》:疗霉毒。

⒑《现代实用中药》:有强壮作用。适用于小儿及孕妇软骨病。

【用法用量】内服:煎汤,10-15g;或入丸、散;或浸酒。

【注意事项】脾胃虚寒及无瘀滞者慎服。