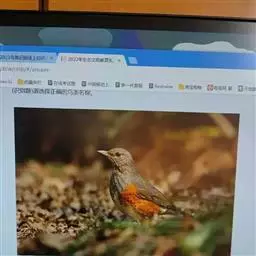

![]() 赤颈鸫(学名:Turdus ruficollis)是鸫科、鸫属中型鸟类,体长22-25厘米。上体灰褐色,有窄的栗色眉纹。颏、喉、上胸红褐色,腹至尾下覆羽白色,腋羽和翼下覆羽橙棕色。虹膜暗褐色,嘴黑褐色,下嘴基部黄色,脚黄褐色或暗褐色。

赤颈鸫(学名:Turdus ruficollis)是鸫科、鸫属中型鸟类,体长22-25厘米。上体灰褐色,有窄的栗色眉纹。颏、喉、上胸红褐色,腹至尾下覆羽白色,腋羽和翼下覆羽橙棕色。虹膜暗褐色,嘴黑褐色,下嘴基部黄色,脚黄褐色或暗褐色。

赤颈鸫繁殖期间主要栖息于各种类型的森林中,尤以针叶林和泰加林中较常见,迁徙季节和冬季也出现于低山丘陵和平原地带的阔叶林、次生林和林缘疏林与灌丛中,有时也见在乡村附近果园、农田和地边树上或灌木上活动和觅食。除繁殖期间成对或单独活动外,其他季节多成群活动,有时也见和斑鸫混群。主要以吉丁虫、甲虫、蚂蚁、鳞翅目和鞘翅目等昆虫及昆虫幼虫为食,也吃虾、田螺等其他无脊椎动物,以及沙枣等灌木果实和草子。繁殖于中国、俄罗斯西伯利亚东部,北至北纬5度,通古斯河上游,南至阿尔泰、蒙古西北部,往东到贝加尔湖和勒拿河上游。越冬于阿富汗、巴基斯坦、克什米尔、尼泊尔、不丹、印度、孟加拉国、缅甸北部等地。

基本信息

有关赤颈鸫的分类地位,尚有争议。赤颈鸫是Pallas(1776)根据在西伯利亚达乌尔地区的标本描述的一个独立种。Dement’ev and Gladkov(1954)和Vaurie(1959)认为赤颈鸫和分布于西伯利亚西部及中亚地区的黑喉鸫(Turdus atrogularis)在阿尔泰和通古斯卡河地区重叠,又有居间类型存在,因而将黑喉鸫并入赤颈鸫,而将赤颈鸫分为2亚种。这一意见,得到了后来多数学者的认同,中国学者郑作新(1976,1987,1994)、郑作新等(1995)和赵正阶等(1988)也都支持这一意见。而Stepanyan(1990)则因黑喉鸫(Turdus atrogularis)与赤颈鸫在形态上明显不同而将它分为一独立种,而使赤颈鸫成为单型种而无亚种分化。Ernst(1996)发现黑喉鸫(Turdus atrogularis)和赤颈鸫在阿尔泰东部同在一个区域繁殖而彼此并不互交,这表明二者已完全处于生殖隔离,按照种的定义,应该承认二者的独立种地位,而且二者在形态上亦明显不同。因此支持恢复黑喉鸫(Turdus atrogularis)的独立种地位,将它作为一独立种,从而使赤颈鸫无亚种分化,为单型种。

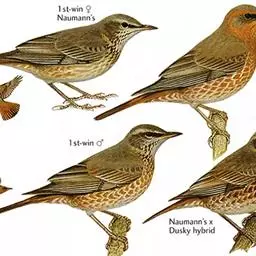

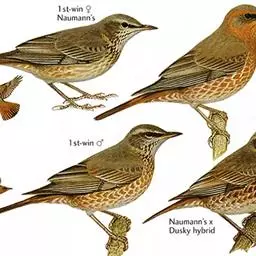

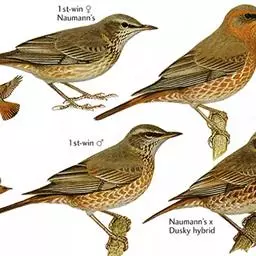

雄鸟上体白头顶至尾上覆羽灰褐色,头顶具矛形黑褐色羽干纹,眉纹、颊栗红色,眼先黑色,耳覆羽、颈侧灰色,耳覆羽具淡色羽缘。中央一对尾羽黑褐或暗灰色,其余尾羽栗红色,有时中央尾羽亦为栗红色而具较宽的褐色羽缘,其余尾羽栗红色而具窄的暗褐色羽缘。翅上大覆羽和飞羽暗褐色,羽缘银灰色。颏、喉、胸栗红色或栗色,颏和喉两侧有少许黑色斑点;腹至尾下覆羽白色,尾下覆羽微缀棕栗色。胸侧和两胁杂有暗灰色,腋羽和翅下覆羽棕栗色。

雌鸟和雄鸟相似。特别是老龄雌鸟和雄鸟很难区别,但眉纹较淡、多呈皮黄色。颏,喉白色具栗黑色斑点;胸灰褐而具栗色横斑,有时在下喉和上胸相连处的横斑相连成领环状;腹和尾下覆羽灰色,两胁具细的暗褐色纵纹。

虹膜暗褐色,嘴黑褐色,下嘴基部黄色,脚黄褐色或暗褐色。

性别

体重

体长

嘴峰

翅

尾

跗蹠

雄性

60-122克

218-268毫米

17-21毫米

128-147毫米

96-120毫米

31-37毫米

雌性

71-100克

210-254毫米

19-21毫米

127-142毫米

91-120毫米

31-37毫米

幼体阶段组:凡具有明显的腔上囊者,其囊呈奶油色,大小如大豆(中国北方称黄豆),味角和齿缘为鲜黄色,颈部羽色尚未变成赤色,体重在79-87克之间,附跳鳞片光滑,体外鸟羽呈明显的幼鸟羽色,头骨顶部骨质软者等。

亚成体阶段组:虽具有腔上囊,但大小似高粱粒,体重88-93克,头骨顶部骨化稍硬,咏角基部黄而不鲜及跄踞鳞片稍明显者。

成体阶段组:腔上囊消失,齿缘不具黄色,头骨顶部较硬,附跳鳞片明晰,体重与亚成体阶段组多数重叠,颈部赤色部位明显。

老年阶段组:头骨坚硬,眼上骨突出,腔上囊消失,咏角黄色蜕化,跄踞鳞片粗糙极明显,体重94-101克,体外羽色明显老化和某些部位部分羽毛残缺者。

赤颈鸫繁殖期间主要栖息于各种类型的森林中,尤以针叶林和泰加林中较常见,迁徙季节和冬季也出现于低山丘陵和平原地带的阔叶林、次生林和林缘疏林与灌丛中,有时也见在乡村附近果园、农田和地边树上或灌木上活动和觅食。

习性:除繁殖期间成对或单独活动外,其他季节多成群活动,有时也见和斑鸫混群。常在林下灌木上或地上跳跃觅食,遇有惊忧立刻飞到树上,并伴随着“嘎嘎”的叫声。飞行迅速。但一般不远飞。

迁徙:或许有部分在中国东北北部和大、小兴安岭地区繁殖。其他地区均为旅鸟或冬候鸟。每年春季4-5月迁徙,秋季9-10月迁徙。

叫声:飞行时的叫声为单薄的“tseep”。告警时发出带喉音的咯咯声,似乌鸫但较轻柔;带喉音的“which-which-which”声。

食性:主要以吉丁虫、甲虫、蚂蚁、鳞翅目和鞘翅目等昆虫及昆虫幼虫为食,也吃虾、田螺等其他无脊椎动物,以及沙枣等灌木果实和草子。

存在(居住地):中国。

存在(繁殖地):蒙古、俄罗斯(东亚俄罗斯、中亚俄罗斯)。

存在(非繁殖地):阿富汗、不丹、缅甸、尼泊尔。

游荡:奥地利、阿塞拜疆、比利时、保加利亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、日本、拉脱维亚、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、中国(台湾)、泰国、英国。

在中国分布于黑龙江、吉林、内蒙古、河北、北京、陕西、宁夏、青海、甘肃、四川、湖北、云南、西藏等地,均为旅鸟或冬候鸟。郑作新等(1995)认为在黑龙江、牡丹江、绥化、伊春、松花江、黑河等地繁殖,但未有繁殖记录。 赤颈鸫分布图

繁殖期5-7月。通常营巢于小树枝权上,距地高0.3-2.0米,有时也直接产卵于地上。巢呈碗状,主要由草茎、草叶和泥土构成,巢内垫有细软的草茎和草根,有时也铺垫有毛发物。巢内径9.5厘米,高8.2厘米。每窝产卵通常4.5枚,有时多至6-7枚。卵蓝色或蓝绿色、被有褐色或红褐色斑点,卵的大小为27.31毫米×20.23毫米。雌鸟孵卵,雏鸟晚成性。

保护级别:列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2018年 ver 3.1)——无危(LC)。

黑胸鸫属中型鸟类,体长20-30厘米。雄鸟整个头、颈、胸黑色,其余上体暗灰色,下体橙棕色,极为醒目。…

白眉歌鸫,是雀形目鸫科鸫属鸟类。体型略小并具有褐色斑点的歌鸫,上体橄榄褐色,眉纹白色,脸部斑驳,…

灰头鸫:中型鸟类,体长23-27厘米。整个头、颈和上胸褐灰色,两翅和尾黑色,上、下体羽栗棕色。…

宝兴歌鸫,是鹟科、鸫属的鸟类。宝兴歌鸫为中型鸟类,体长20-24厘米。上体橄榄褐色,眉纹棕白色,…

田鸫是鸫科、鸫属中型鸟类,体长25-28厘米,个体较一般鸫大。头顶、颈、腰淡蓝灰色,…

灰背鸫,又名灰乌鸫,是雀形目鸫科鸫属鸟类。雄鸟额及整个上体为橄榄灰色,眼先黑色,头侧微沾棕褐色,…

赤胸鸫是鸫科、鸫属中型鸟类,体长22-24厘米。整个头、颈和喉暗橄榄褐色或灰褐色,上体橄榄褐色。…

斑鸫又名穿草鸡、窜儿鸡、斑点鸫、傻画眉,是雀形目鸫科鸫属的鸟类。斑鸫体长约25厘米的黑白色鸫,…