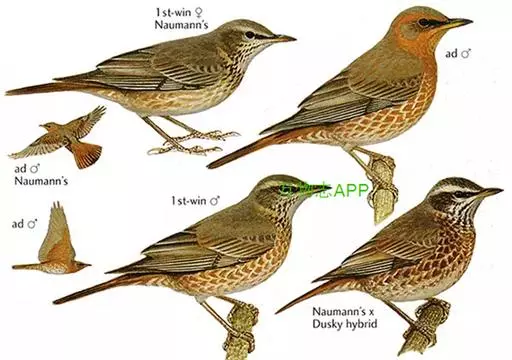

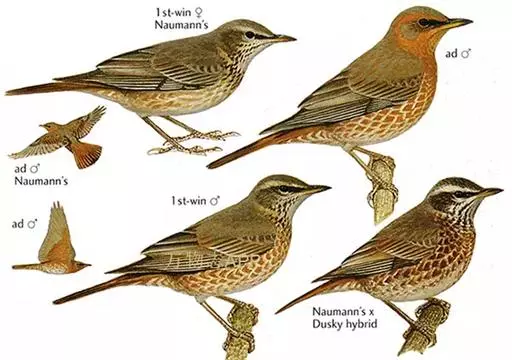

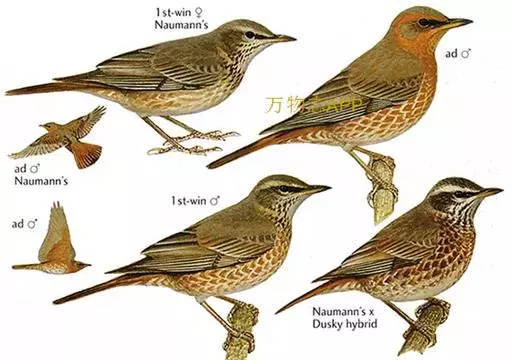

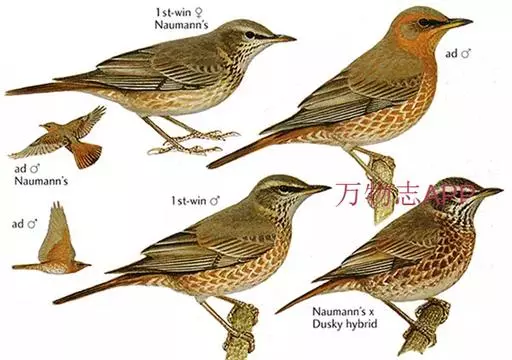

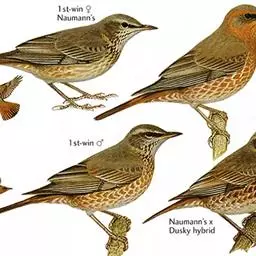

![]() 斑鸫(学名:Turdus naumanni):中型鸟类,体长20-24厘米。有2亚种,其羽色变化较大,其中北方亚种体色较暗,上体从头至尾暗橄榄褐色杂有黑色;下体白色,喉、颈侧、两胁和胸具黑色斑点,有时在胸部密集成横带;两翅和尾黑褐色,翅上覆羽和内侧飞羽具宽的棕色羽缘;眉纹白色,翅下覆羽和腋羽辉棕色。指名亚种体色较淡,上体灰褐色,眉纹淡棕红色,腰和尾上覆羽有时具栗斑或为棕红色,翅黑色,外翈羽缘棕白或棕红色,尾基部和外侧尾棕红;颏、喉、胸和两胁栗色,具白色羽缘,喉侧具黑色斑点。

斑鸫(学名:Turdus naumanni):中型鸟类,体长20-24厘米。有2亚种,其羽色变化较大,其中北方亚种体色较暗,上体从头至尾暗橄榄褐色杂有黑色;下体白色,喉、颈侧、两胁和胸具黑色斑点,有时在胸部密集成横带;两翅和尾黑褐色,翅上覆羽和内侧飞羽具宽的棕色羽缘;眉纹白色,翅下覆羽和腋羽辉棕色。指名亚种体色较淡,上体灰褐色,眉纹淡棕红色,腰和尾上覆羽有时具栗斑或为棕红色,翅黑色,外翈羽缘棕白或棕红色,尾基部和外侧尾棕红;颏、喉、胸和两胁栗色,具白色羽缘,喉侧具黑色斑点。

栖息于西伯利亚泰加林、桦树林、白杨林、杉木林等各种类型森林和林缘灌丛地带。除繁殖期成对活动外,其他季节多成群,特别是迁徙季节,常集成数十只上百只的大群。主要以昆虫为食。

公布于西伯利亚地区,从叶尼塞河流域往东到堪察加半岛,越冬于朝鲜、日本、蒙古,偶见于印度北部和巴基斯坦。

基本信息

指名亚种雄鸟上体从额、头顶、枕、后颈、背、肩、腰一直到尾上覆羽橄榄褐色。头顶至后颈和耳羽具黑色羽干纹;眼先黑色,眉纹淡棕红色或黄白色,腰有时具少许栗斑。尾上覆羽具栗斑或主要为棕红色而稍染橄榄褐色,两翅黑褐色,大覆羽外翈羽缘棕白或棕红色,飞羽黑褐色,外翈羽缘亦为棕白或棕红色。中央一对尾羽黑褐或暗橄榄褐色,羽基缘以棕红色,外侧尾羽内翈大都棕红色,外翈黑褐色,最外侧一对尾羽几全为棕红色。须、喉和喉侧棕白色或栗色,颏、喉两侧具黑褐色斑点,有的此斑一直扩展到整个喉部和上胸。下喉、胸、两胁棕栗色,各羽均具白色羽缘,腹白色,尾下覆羽棕红色,羽端白色;腋羽和翼下覆羽棕栗色,亦具白色羽缘。雌鸟和雄鸟相似,但喉和上胸黑斑较多。

北方亚种雄鸟额、头顶、枕、后颈黑褐色具不甚显著的灰白色或灰色羽缘。上背和两肩亦为黑褐色具不明显的棕栗色羽缘,有的标本从头至下背黑褐色具橄榄褐色羽缘,腰和尾上覆羽棕色更著;尾羽黑褐色,除最外侧1-2对尾羽外,其余尾羽基部羽缘均缀有棕栗色。两翅黑褐色,外翈缘以棕白色,翅上大覆羽和中覆羽多呈栗棕色具白色端斑,飞羽黑褐色,除第一枚初级飞羽外翈无棕色渲染、内翈基部缀有淡棕色外,其余飞羽内外翈均缀有棕栗色,且越往内棕栗色所占面积越大,在两翼形成明显的棕栗色翼斑。眼先和耳羽黑褐色,眉纹白色或棕白色,颊棕白色具黑色斑点。颏、喉棕白或淡皮黄白色,喉的两侧缀有黑褐色斑点,有的标本里褐色斑点一直扩展到整个喉部;胸和两胁黑褐色或黑色、具棕白色或白色羽缘;腹白色,尾下覆羽棕褐色具白色羽端。雌鸟和雄鸟相似,但上体较少棕色,腋羽和翅下覆羽棕栗色。

虹膜褐色,嘴黑褐色,下嘴基部黄色,跗蹠淡褐色。

大小量度:体重♂69-85克,♀48-88克;体长♂204-248毫米,♀204-235毫米;嘴峰♂17-22毫米,♀16-21毫米;翅♂123-134毫米,♀120-130毫米;尾♂86-98毫米,♀77-100毫米;跗蹠♂32-38毫米,♀31-35毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

繁殖期间主要栖息于西伯利亚泰加林、桦树林、白杨林、杉木林等各种类型森林和林缘灌丛地带,非繁殖季节主要栖息于杨桦林、杂木林、松林和林缘灌丛地带,也出现于农田、地边、果园和村镇附近疏林灌丛草地和路边树上,特别是林缘疏林灌丛和农田地区在迁徙期间较常见。

迁徙: 春季迁来时间最早在3月末,4月初至4月中旬进入迁徙高峰,最晚在4月末5月初,5月初以后一般难于见到该鸟。

习性: 除繁殖期成对活动外,其他季节多成群,特别是迁徙季节,常集成数十只上百只的大群。性活跃,活动时常伴随着‘叽-叽-叽’的尖细叫声,很远即能听见。一般在地上活动和觅食,边跳跃觅食边鸣叫。群的结合较松散,个体间常保持一定距离,彼此朝一定方向协同前进。性大胆,不怯人。

食性: 主要以昆虫为食。所吃食物主要有鳞翅目幼虫、尺蠖蛾科幼虫、蝽科幼虫、蝗虫、金龟子、甲虫、步行虫等双翅目、鞘翅目、直翅目昆虫和幼虫。

原产地:孟加拉国、不丹、加拿大、中国、印度、日本、朝鲜民主人民共和国、韩国、蒙古、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、俄罗斯联邦、泰国、越南。

旅鸟:奥地利、白俄罗斯、比利时、克罗地亚塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、法罗群岛、芬兰、法国、德国、匈牙利、以色列、意大利、哈萨克斯坦、科威特、黑山、荷兰、北马里亚纳群岛、挪威、阿曼、波兰、沙特阿拉伯、塞尔维亚、斯洛文尼亚、阿拉伯联合酋长国、英国、美国。

斑鸫分布图

分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、山东、山西、江苏、江西、湖北、湖南、陕西、四川、甘肃、内蒙古、青海、新疆、贵州、云南、广东、福建、海南岛、台湾和西沙群岛等地,长江流域和长江以南地区为冬候鸟,长江以北为旅鸟。

斑鸫繁殖于西伯利亚泰加林、桦木林、白杨林和林缘灌丛地带。繁殖期5-8月。通常营巢于树干水平枝杈上,也在树桩或地上营巢,偶尔在悬崖边营巢。巢呈杯状,主要由细树枝、枯草茎、草叶、苔藓等构成,内壁糊有泥土。巢的大小为直径12-14厘米。每窝产卵4-7枚,多为5-6枚。卵淡蓝绿色、被有褐色斑点,卵的大小为24.1-30.6毫米×19-21.1毫米,平均21.75毫米×19.85毫米。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2013年濒危物种红色名录ver 3.1——无危(LC)。

斑鸫在中国是旅鸟和冬候鸟,冬季主要见于长江以南地区,迁徙期间几遍及全国,种群数量丰富,是中国最常见的冬候鸟和旅鸟之一。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

斑鸫又名穿草鸡、窜儿鸡、斑点鸫、傻画眉,是雀形目鸫科鸫属的鸟类。斑鸫体长约25厘米的黑白色鸫,…

田鸫是鸫科、鸫属中型鸟类,体长25-28厘米,个体较一般鸫大。头顶、颈、腰淡蓝灰色,…

乌灰鸫是雀形目鸫科鸫属鸟类,又称黑鸫、灰背黄春鸟。雌雄羽色相异,…

灰背鸫,又名灰乌鸫,是雀形目鸫科鸫属鸟类。雄鸟额及整个上体为橄榄灰色,眼先黑色,头侧微沾棕褐色,…

白腹鸫是鸫科、鸫属中型鸟类,体长21-24厘米。头灰褐色,无眉纹,背橄榄褐色,尾黑褐沾灰,…

赤颈鸫是鸫科、鸫属中型鸟类,体长22-25厘米。上体灰褐色,有窄的栗色眉纹。颏、喉、上胸红褐色,…

白眉鸫,是脊索动物门鸟纲雀形目鸫科鸫属中等体型的灰褐色鸫类。雄鸟头、颈、顺部至上颈灰色,…

宝兴歌鸫,是鹟科、鸫属的鸟类。宝兴歌鸫为中型鸟类,体长20-24厘米。上体橄榄褐色,眉纹棕白色,…