![]() 羊耳蒜,中药名。为兰科植物羊耳蒜Liparis japonica (Miq.)Maxim.的带根全草。分布于东北、西北及安徽、湖北、四川、贵州、云南等地。具有活血止血,消肿止痛之功效。常用于崩漏,产后腹痛,白带过多,扁桃体炎,跌打损伤,烧伤。

羊耳蒜,中药名。为兰科植物羊耳蒜Liparis japonica (Miq.)Maxim.的带根全草。分布于东北、西北及安徽、湖北、四川、贵州、云南等地。具有活血止血,消肿止痛之功效。常用于崩漏,产后腹痛,白带过多,扁桃体炎,跌打损伤,烧伤。

基本信息

带根全草。

味甘、微酸,性平。

归脾、肝、胆经。

活血止血,消肿止痛。

崩漏,产后腹痛,白带过多,扁桃体炎,跌打损伤,烧伤。

1、治产后腹痛:羊耳蒜9g,桃奴9g。水煎加黄酒服。(《陕西中草药》)

2、治跌打损伤:羊耳蒜干粉适量,加醋调敷;或鲜用捣烂敷患处。(《青岛中草药手册》)

内服:煎汤,6-9g。外用:适量,鲜品捣敷。

夏、秋季采挖,鲜用或切段晒干。

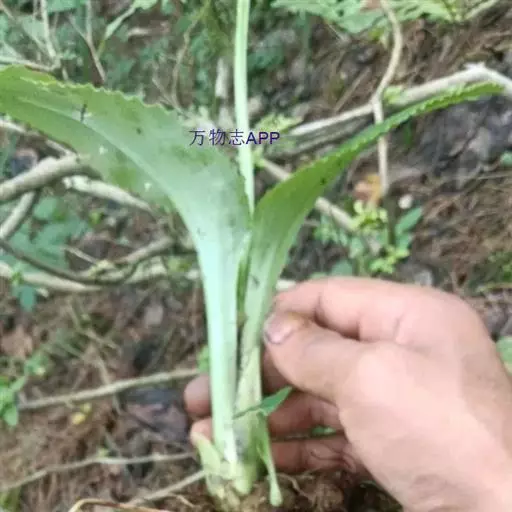

地生草本。假鳞茎卵形,长5-12毫米,直径3-8毫米,外被白色的薄膜质鞘。叶2枚,卵形、卵状长圆形或近椭圆形,膜质或草质,长5-10(-16)厘米,宽2-4(-7)厘米,先端急尖或钝,边缘皱波状或近全缘,基部收狭成鞘状柄,无关节;鞘状柄长3-8厘米,初时抱花葶,果期则多少分离。花葶长12-50厘米;花序柄圆柱形,两侧在花期可见狭翅,果期则翅不明显;总状花序具数朵至10余朵花;花苞片狭卵形,长2-3(-5)毫米;花梗和子房长8-10毫米;花通常淡缘色,有时可变为粉红色或带紫红色;萼片线状披针形,长7-9毫米,宽1.5-2毫米,先端略钝,具3脉;侧萼片稍斜歪;花瓣丝状,长7-9毫米,宽约0.5毫米,具1脉;唇瓣近倒卵形,长6-8毫米,宽4-5毫米,先端具短尖,边缘稍有不明显的细齿或近全缘,基部逐渐变狭;蕊柱长2.5-3.5毫米,上端略有翅,基部扩大。蒴果倒卵状长圆形,长8-13毫米,宽4-6毫米;果梗长5-9毫米。花期6-8月,果期9-10月。

生于海拔2400-2600m的常绿阔叶林、松林及灌丛中。分布于东北、西北及安徽、湖北、四川、贵州、云南等地。

假鳞茎卵形,叶2枚对生,黄褐色,皱缩,展开后卵形、卵状长圆形,纸质,易碎。气微,味淡。

据文献报道,地上茎酊剂有解热作用。外用羊耳蒜根茎治烧伤、肿瘤、坏疽等。

[1-5]