![]() 泽蛙(Rana limnocharis Boie , 1834) 隶属于蛙科蛙属,是一种小形的蛙类。它广布于东南亚地区, 数量大, 适应性强, 广泛生活在田野、池泽附近及丘陵地带。

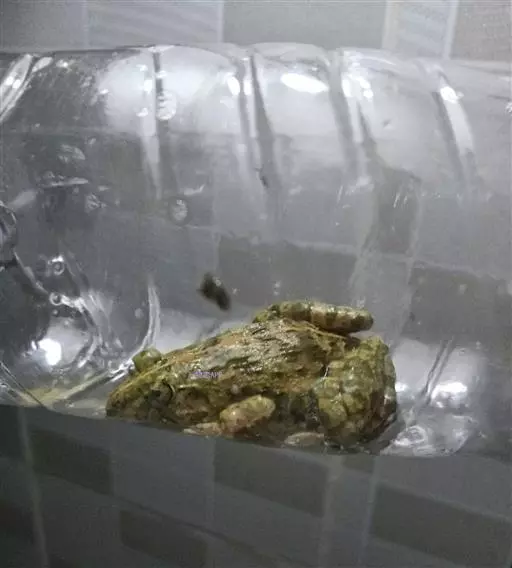

泽蛙(Rana limnocharis Boie , 1834) 隶属于蛙科蛙属,是一种小形的蛙类。它广布于东南亚地区, 数量大, 适应性强, 广泛生活在田野、池泽附近及丘陵地带。

基本信息

广泛分布于日本和东南亚地区。在中国分布于秦岭以南的平原和丘陵地区。海拔2000米的山区也有分布。最习见,数量多。国外分布:孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、澳门、台湾、香港、印度、印尼、日本(本州西部、四国和九州和冲绳,并被引入至対马岛和壹岐岛)、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南、菲律宾,也可能产于不丹。

中国大陆的分布在河北、山东、西藏、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、云南、贵州、陕西、甘肃。

外形似虎纹蛙而体形小,体长50~55毫米。趾间半蹼。吻部较尖,上下唇有6~8条黑纵纹;两眼间有“V”字形斑,肩部一般有“W”字形斑,有的还有宽窄不一的青绿色或浅黄色脊线纹。背面灰橄榄色、深灰色或棕褐色,有的杂以赭红、深绿色斑;无背侧褶,有许多分散排列、长短不一的纵肤棱。雄蛙有灰黑色单咽下外声囊,鸣声响亮,生活在稻田、沼泽、菜园附近。体长40~55毫米左右,雄蛙略小;头长宽相等;吻端尖圆,吻棱圆;鼻孔距吻较距眼略近,眼间距窄,为上眼脸宽1/2;鼓膜为眼径的2/3;犁骨齿两团,向后集中而不相遇。指趾端钝尖;第一指发达,指长顺序3、1、4、2;关节下瘤及掌突发达。后肢较短,胫跗关节前达眼部附近,左右跟部稍重叠;趾间的蹼约达2/3;关节下瘤小而明显;内蹠突窄长,有时与跗褶相连,外蹠突小,有时与第五趾之蹠褶相连。背面的皮肤有许多不规则、分散排列之长短纵肤褶,而无背侧褶;体侧多为圆形疣,后肢背面也有小疣;头部两上眼睑后方有一窄的横肤沟;颞褶明显;腹面皮肤光滑。生活时颜色变异颇大,背面为棕灰色或灰棕橄榄绿色,有时杂以赫红色,深棕色斑纹颇显菩;上下唇缘有六至八条明显的纵纹;两眼之间有横斑,背面在前肢肩部多少成∨∨形斑,断续情况不一;两侧斑纹的凹入部分适与肩部浅色点相对;背后端有∨字形纹或短横纹;少数标本背部正中有浅色宽窄不一的脊线;四肢有横纹;雄性咽部黑色,其余为白色。雄性体略小,第一指上浅色婚垫发达;有单咽下外声囊,咽部黑色。蝌蚪体肥,后肢5毫米时,全长34毫米,尾长为体长的两倍;尾较细弱,尾端尖圆;蝌蚪橄榄绿色上有棕赫麻点,沿着尾鳍的上缘有若干显著的短黑楼斑,腹面无斑纹;口小、唇齿式1:1~1/Ⅲ;角质颌不强,唇乳突在口角两侧延至下唇两侧,而下唇中部乳突则缺如。

泽蛙的全身骨骼 分为中轴骨骼和附肢骨骼两大部分。除头部的蝶筛骨、副蝶骨、脊柱的椎体以及胸部的胸骨外, 其余各骨块都是两侧对称的结构。

我国产泽蛙(Rana limnocharis) 的蝶筛骨结构特别, 与已报道的粗皮蛙(R.rugosa) 很不相同;第8 椎体双凹型, 属参差型椎体;左上喙骨在中央区部分重叠在右上喙骨之外边缘上, 显示为不完全的固胸型, 肩胸骨基部分叉;两性成体的掌、指以及、趾各关节下瘤的皮下均有一游离的小骨块, 但1 龄幼体在该位处则缺如, 尚未见到有关此小骨块的资料。

在高纬度地区,秋季开始冬眠,4月出蜇后产卵,产卵期可延至9月份。在南方,1只雌蛙年产 2~3批卵。卵大都产于水层较浅的静水域中,一般沉入水底。在产卵时,抱对的雌雄泽蛙先将头部潜入水中,仅肛部露于水面。排出20~70枚卵以后,雄蛙用足猛然将卵蹬离肛部。这样的产卵动作一般连续6~7次。卵小,卵径约1毫米。蝌蚪背面橄榄绿色,有棕褐色麻点,尾细弱,末端尖细,尾鳍上下缘有若干黑色短横斑。卵和蝌蚪适应能力强,水温40℃时仍能正常发育,且速度很快。一般35~45天完成变态,有的在3周内完成。

5~7月产卵,卵径约1mm。

泽蛙主要以有害昆虫为食,因而对消灭农田害虫起积极作用。但有时也捕食少量有益的动物。

泽蛙原是长江下游主要水稻产区最常见的蛙类,21世纪初期,由于该地区改变水稻栽培方法,普遍使用除草剂、杀虫剂,加上水体大面积污染等原因,导致泽蛙数量急剧减少,应当引起人们的注意与关切。

江浙地区也有人以其作为诱饵,用于钓龙虾。

雨蛙,脊椎动物亚门,两栖纲,无尾目,雨蛙科的1属,种类约250种。雨蛙肩带弧胸型,椎体为前凹型。…

箭毒蛙,是无尾目箭毒蛙科箭毒蛙属动物。箭毒蛙体形较小,一般长1-6厘米,…

华南湍蛙为蛙科湍蛙属的两栖动物,原以为是中国的特有物种,但是已经在越南北部多个国家公园发现。在中国…

花背蟾蜍体长平均60毫米左右,雌性最大者可达80毫米;头宽大于头长;吻端圆,吻棱显著,…

花背蟾蜍体长平均60毫米左右,雌性最大者可达80毫米;头宽大于头长;吻端圆,吻棱显著,…

箭毒蛙,是无尾目箭毒蛙科箭毒蛙属动物。箭毒蛙体形较小,一般长1-6厘米,…

东方铃蟾是盘舌蟾科、铃蟾属两栖动物。体长36-48毫米左右头扁平,吻圆,前、后肢短,皮肤粗糙,刺黑色,…

花背蟾蜍体长平均60毫米左右,雌性最大者可达80毫米;头宽大于头长;吻端圆,吻棱显著,…