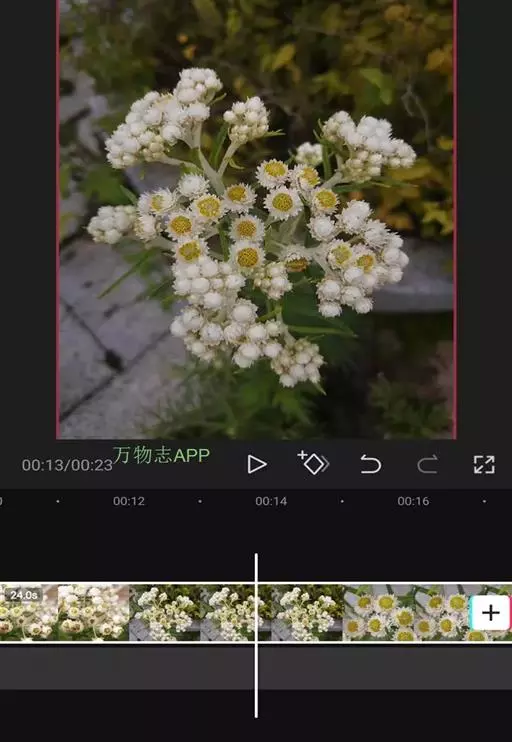

![]() 珠光香青生长于海拔300-3400米 的沟沟边、林缘草丛中;有药用价值,带根全草(大叶白头翁)能清热泻火燥湿 。

珠光香青生长于海拔300-3400米 的沟沟边、林缘草丛中;有药用价值,带根全草(大叶白头翁)能清热泻火燥湿 。

基本信息

珠光香青 根状茎横走或斜升,木质,有具褐色鳞片的短匍枝。

茎直立或斜升,单生或少数丛生,高30-60稀达100厘米,常粗壮,不分枝,稀在断茎或健株上有分枝,被灰白色棉毛,下部木质。

下部叶在花期常枯萎,顶端钝;中部叶开展,线形或线状披针形,长5-9厘米,宽0.3-1.2厘米,稀更宽,基部稍狭或急狭,多少抱茎,不下延,边缘平,顶端渐尖,有小尖头,上部叶渐小,有长尖头,全部叶稍革质,上面被蛛丝状毛,下面被灰白色至红褐色厚棉毛,有单脉或3-5出脉。

头状花序多数,在茎和枝端排列成复伞房状,稀较少而排列成伞房状;花序梗长4-17毫米。总苞宽钟状或半球状,长5-8毫米,径8-13毫米;总苞片5-7层,多少开展,基部多少褐色,上部白色,外层长达总苞全长的三分之一,卵圆形,被棉毛,内层卵圆至长椭圆形,长5毫米,宽2.5毫米,在雄株宽达3毫米,顶端圆形或稍尖,最内层线状倒披针形,宽0.5毫米,有长达全长四分之三的爪部。花托蜂窝状。

雌株头状花序外围有多层雌花,中央有3-20雄花;雄株头状花全部有雄花或外围有极少数雌花。花冠长3-5毫米。冠毛较花冠稍长,在雌花细丝状;在雄花上部较粗厚,有细锯齿。

瘦果长椭圆形,长0.7毫米,有小腺点。

花果期8-11月。

生长于海拔300-3400米 的沟沟边、林缘草丛中

珠光香青

广泛分布于我国西南部、西部、中部和印度、日本、朝鲜、苏联远东地区、美洲北部,在欧洲驯化或栽培。

珠光香青(原变种) 茎高30-60,有时达100厘米,叶线状披针形,长5-9厘米,宽0.3-0.8厘米,基部稍狭,半抱茎,边缘稍反卷,上面被蛛丝状毛,后常脱毛,下面被灰白色或浅褐色厚棉毛,有在下面凸起的中脉,常有近边缘的两侧脉;总苞长6-8毫米,径8-13毫米。 产四川、云南、西藏、甘肃南部、陕西南部(秦岭)、青海东部、湖北西部、湖南南部及广西北部。生于亚高山或低山草地、石砾地、山沟及路旁。海拔300-3400米。印度、苏联远东地区、日本、北美都有分布。 此种的模式产地在加拿大。亚洲东部的植物叶较狭长,上端长尖,曾经前人视作变种(var. angustior Nakai)或亚种,但有时不易与美洲的植物区别。此变种多变异,常可见到的变型是:1. 头状花序较小,总苞长约6毫米,总苞片顶端钝或圆形。2. 头状花序较大,总苞长8毫米,总苞片顶端稍尖。后者与喜马拉雅地区的另一种 A. griffthii Hook.f. 稍相似。 在欧洲已驯化,常栽培供观赏用。

珠光香青线叶变种 茎高30-60厘米;叶线形,长3-10厘米,宽0.3-0.6厘米,顶端渐尖,下部叶顶端钝或圆形,上面被蛛丝状毛或脱毛,下面被淡褐色或黄褐色密棉毛;总苞同上变种,有时较小,长仅5毫米;花冠长约3毫米。 产甘肃西部和南部、陕西南部、四川、湖北西部、贵州、云南、西藏(波密、察隅)。生于亚高山或低山草地、石砾地、山沟及路旁。极常见。朝鲜、日本也有分布。 此变种在叶的长、宽和节间的长短等方面有极大的变异。通常不分枝,但茎断折后多分枝,且密生较短而顶端圆形的叶,与寻常生于茎下部的叶相似(var. tsoongiana Ling)。此变种与下一变种间有中间类型(var. interangustifoliam et cinnamomeam Hand.-Mazz.)存在。

珠光香青黄褐变种 茎高50-100厘米,叶长圆状或线状披针形,长4-9厘米,宽0.7-1.2厘米,有时达2.5厘米,基部抱茎,顶端渐尖,上面被灰白色蛛丝状棉毛,下面被黄褐色或红褐色厚棉毛,有在下面凸起的三出脉或五出脉。总苞同上变种。 产云南、四川、贵州、甘肃南部及东部(榆中、天水)、陕西南部、湖北西部(恩施)。生于低山或亚高山灌丛、草地、山坡和溪岸。海拔500-2800米。较常见。也分布于尼泊尔、锡金、不丹、印度及缅甸。 此变种多变异,叶有时较大而具强壮的五出脉。有一较稀见的矛叶变型 f. lancea Ling et Shih (an var. in sched.),茎高约50厘米,叶卵圆状披针形,长7-9厘米,宽2-2.5厘米,基部急狭或近圆形,抱茎,有显明的五出脉,或在两条脉之间有较细的脉 而成九出脉状,上部叶较小,长5厘米。雄株的头状花序极少(有时仅20个),总苞长约4毫米,径5-7毫米,总苞片约5层。雌株未见到。产云南西北部(贡山、俅江)。生于山谷坡地。海拔2800-2900米。可能是不正常发育的类型。 此变种曾被合并于原变种 var. margaritacea 中 (S. Y. Hu, l. c., 1965)。

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 303. 1862. ——Gnaphalium margaritaceum L. Sp. Pl. 850. 1753.