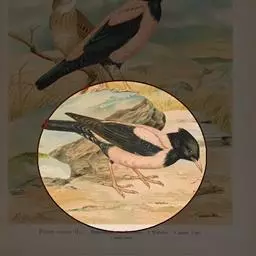

![]() 北椋鸟(学名:Sturnus sturninus)雀形目椋鸟科,全长约18厘米,背部深色,腹部白色,属于候鸟。栖息于阔叶林或田野内,食植物果实,种子,昆虫。 叫声变化多段,善模仿。多栖息于平原地区或海拔500-800米的田野,营巢于树洞和墙缝中。主要以昆虫为食,也吃少量植物果实与种子。繁殖期5-6月,每窝产卵通常5-7枚,雏鸟晚成性。

北椋鸟(学名:Sturnus sturninus)雀形目椋鸟科,全长约18厘米,背部深色,腹部白色,属于候鸟。栖息于阔叶林或田野内,食植物果实,种子,昆虫。 叫声变化多段,善模仿。多栖息于平原地区或海拔500-800米的田野,营巢于树洞和墙缝中。主要以昆虫为食,也吃少量植物果实与种子。繁殖期5-6月,每窝产卵通常5-7枚,雏鸟晚成性。

该物种的模式产地在西伯利亚达乌尔地区。

基本信息

北椋鸟体型略小,全长约18厘米,背部闪辉紫色;两翼闪辉绿黑色并具醒目的白色翼斑;头及胸灰色,颈背具黑色斑块;腹部白色。与紫背椋鸟的区别在颈背斑块黑色且颈侧无栗色。雄鸟头顶至背灰色或暗灰褐色。初级飞羽和三级飞羽金属绿黑色。尾上覆羽棕白色,喉、胸和两胁微缀有棕色而呈现棕白色。

雌鸟和雄鸟大致相似,上体烟灰色,无紫色光泽;颈背具褐色点斑,两翼及尾黑。上体枕部无黑色斑块,两翅亦缺少绿色光泽,体羽显得较暗淡。头顶浅褐灰色,上体呈土褐色,下体灰白色。

亚成鸟浅褐,下体具褐色斑驳。虹膜褐色;鸟喙近黑色;脚爪绿色。

大小量度:体重♂45-60克,♀48-58克;体长♂160-185毫米,♀160-189毫米;嘴峰♂13-17毫米,♀12-17毫米;翅♂99-110毫米,♀100-104毫米;尾♂52-62毫米,♀50-57毫米;跗蹠♂25-29毫米,♀24-26毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

栖息于平原地区或海拔500-800米的田野。主要栖息于低山丘陵和开阔平原地带的疏林草甸、河谷阔叶林,散生有老林树的林缘灌丛和次生阔叶林,也栖息于农田、路边和居民点附近的小块丛林中。

繁殖于从外贝加尔至中国东北;冬季迁至东南亚及大巽他群岛或迁徙经中国东南至华南及西南并海南岛。一般罕见,高可至中等海拔。

性喜成群,除繁殖期成对活动外,其他时候多成群活动。常在草甸、河谷、农田等潮湿地上觅食,休息时多栖于电线上、电柱上和树木枯枝上。

主要以昆虫为食,也吃少量植物果实与种子。所吃昆虫种类主要有鳞翅目幼虫、螟蛾幼虫、蚂蚁、虻、胡蜂、蝗虫、叶甲、金龟子、象鼻虫等鳞翅目、鞘翅目、直翅目、膜翅目和双翅目昆虫。秋冬季则主要以植物果实和种子为主。取食于沿海开阔区域的地面。典型的椋鸟沙哑哨音及嘶叫声。

北椋鸟分布图 分布于柬埔寨、中国、香港、印度、印度尼西亚、日本、朝鲜民主人民共和国、大韩民国、老挝人民民主共和国、马来西亚、蒙古、缅甸、新加坡、泰国、越南。

旅鸟:圣诞岛、挪威、斯里兰卡。

产地不确定:巴基斯坦。

中国香港,台湾,内蒙古、吉林、黑龙江、辽宁、河北、陕西、山西、宁夏、甘肃、河南、山东、安徽、湖北、江苏、四川、云南、广东、海南等地。

繁殖期5-6月。营巢于阔叶树天然树洞或啄木鸟废弃的树洞中,也在水泥电柱顶端空洞中和人工巢箱中营巢。通常成群到达繁殖地,巢呈碗状,主要由枯草茎、枯草叶、草根等材料构成,内垫有羽毛和细草茎。雌雄鸟共同筑巢,每窝产卵通常5-7枚,偶尔有多至8枚和少至4枚的,1天产1枚卵。卵为长卵圆形,翠绿色或鸭蛋绿色,孵卵主要由雌鸟承担,有时雄鸟亦参与孵卵,孵化期12-13天。雏鸟晚成性,雌雄亲鸟共同育雏。

该物种已被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2012年濒危物种红色名录ver3.1——无危(LC)。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

金胸丽椋鸟属中型鸟类,体形大小适中。嘴形几直而尖,嘴缘平滑或仅上嘴先端具缺刻;嘴须或存或缺如。鼻孔…

粉红椋鸟:中等体型,成鸟体长19-22厘米,体重60-73克,飞羽、尾羽为亮黑色,雌鸟与雄鸟毛色相似,…

欧洲八哥原生于欧洲、亚洲与北非,现已被引至全世界,除了新热带区以外。欧洲八哥偏好低洼栖地,是一种具…

栗头丽椋鸟体长18~19厘米,属中型鸟类,体形大小适中。嘴形几直而尖,嘴缘平滑或仅上嘴先端具缺刻;…

北椋鸟雀形目椋鸟科,全长约18厘米,背部深色,腹部白色,属于候鸟。栖息于阔叶林或田野内,食植物果实…

丝光椋鸟是雀形目椋鸟科椋鸟属鸟类。身长23厘米左右。羽长而尖细。…

椋鸟属是雀形目、椋鸟科的一属,通称椋鸟,全球共16种。中国境内分布12种,其中云南有10种。…

斑椋鸟:是中等体型的黑白色椋鸟,体长24厘米。头顶、头侧、翼斑、腰及腹部白色,喉、胸及上体余部黑色,…