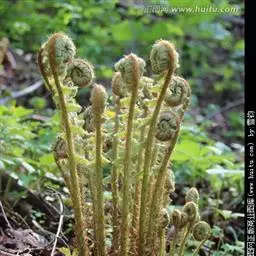

![]() 耳羽岩蕨为岩蕨科岩蕨属,又称蜈蚣旗。为小型石生蕨。植株高度为15-35厘米。喜阴湿环境,耐寒性强,需中度光照。温度维持在10℃以上。广泛分布于东北、华北、西北、西南(四川)、华中及华东(福建除外)。

耳羽岩蕨为岩蕨科岩蕨属,又称蜈蚣旗。为小型石生蕨。植株高度为15-35厘米。喜阴湿环境,耐寒性强,需中度光照。温度维持在10℃以上。广泛分布于东北、华北、西北、西南(四川)、华中及华东(福建除外)。

基本信息

叶簇生;柄长4-12厘米,粗1-1.5毫米,禾秆色或棕禾秆色,略有光泽,顶端或上部有倾斜的关节,基部被与根状茎上相同的鳞片,向上连同叶轴被狭披针形至线形的棕色小鳞片和节状长毛;叶片线状披针形或狭披针形,长10-23厘米,中部宽1.5-3厘米,渐尖头,向基部渐变狭,一回羽状,羽片16-30对,近对生或互生,平展或偶有略斜展,下部3-4对缩小并略向下反折,以阔间隔彼此分开,基部一对呈三角形,中部羽片较大,疏离,椭圆披针形或线状披针形,略呈镰状,长8-20毫米,基部宽4-7毫米,急尖头或尖头,基部不对称,上侧截形,与叶轴平行并紧靠叶轴,有明显的耳形凸起,下侧楔形,边缘变异较大,或为全缘,或呈波状,有时为缺刻状或钝齿牙状浅裂,罕为浅羽裂。叶脉明显,羽状,小脉斜展,二叉(在羽片基部上侧耳形凸起为简单的羽状),先端有棒状水囊,不达叶边。叶纸质或草质,干后草绿色或棕绿色,上面近无毛或疏被长毛,下面疏被长毛及线形小鳞片;叶轴浅禾秆色或棕禾秆色,略有光泽。

孢子囊群圆形,着生于二叉小脉的上侧分枝顶端,每裂片有1枚(羽片基部上侧的耳形凸起有3-6枚),靠近叶边;囊群盖杯形,边缘浅裂并有睫毛。染色体n=41;2n=82。

喜阴湿环境,耐寒性强,需中度光照。温度维持在10℃以上。对土壤的营养要求不严,但必须有较高的通透性,最好为弱碱性土壤。

广泛分布于东北、华北、西北、西南(四川)、华中及华东(福建除外)。也广布于日本、朝鲜及俄罗斯(远东地区)。模式标本产地:日本(北海道,函馆)。

本种的分布以秦岭山脉(南北坡均产)及太行山脉最为普遍,东达日本,北至黑龙江及俄罗斯远东地区,西达甘肃东南部(天水),西南达四川(屏山),最南至江西武功山及台湾中部,在东北、河北及山东的海拔一般较低(最低记录为250米),至山西及陕西海拔虽较高,但分布极为密集,在长江以南,分布就极为星散,仅见于大山之中。本种是我国岩蕨属中分布最广的一种,但南缘只达到南岭山脉的北面。

①喜阴湿环境,耐寒性强,需中度光照。

②培养土宜用1份素沙和2份腐叶土拌匀配制,PH值调整为7-8。

③冬季休眠期叶卷缩枯萎,春天萌发后可生出20-30片叶子,这时需供应充足的水分,但不能积水 。

根状茎短,直立或斜升,连同叶柄基部生棕色、膜质、边缘有流苏状披针形鳞片。叶簇生;叶柄禾秆色,向上疏生毛或光滑,基部有关节,叶通常由关节处脱落;叶片狭披针形,下部常变狭,一至二回羽状;羽片卵形至长圆状披针形,全缘至羽深裂;叶脉网状,分离,不达叶边;叶草质或纸质,光滑或生柔毛、短腺毛、或沿中脉偶有小鳞片疏生。孢子囊群圆形,顶生或背生于小脉上;囊群盖下位,碟形、杯形、圆球形或退化为卷曲状长毛;孢子囊圆形;孢子两侧对称,表面有颗粒状或小刺状纹饰。染色体基数x=39,40。约有25种,分布于北半球温带、寒带地区。中国约16种,广泛分布于东北、华北华东、西北及西南山区。江西产1种 。