![]() 台湾紫啸鸫(学名:Myophonus insularis)全长约280毫米。除胸、腹和翼的覆羽有蓝色光泽外,其余体羽均为紫蓝色。栖于海拔2000米以下的溪流附近。以昆虫、两栖类和鱼类为食。

台湾紫啸鸫(学名:Myophonus insularis)全长约280毫米。除胸、腹和翼的覆羽有蓝色光泽外,其余体羽均为紫蓝色。栖于海拔2000米以下的溪流附近。以昆虫、两栖类和鱼类为食。

该种曾被列于马拉巴啸鸫下的一个亚种。但从地理分析,马拉巴啸鸫分布于印度半岛西部和西南部,与台湾相距甚远,故将其视为独立种。

基本信息

雌雄鸟同型。属体型略小的啸鸫,通体黑蓝,上体无金属闪辉羽片,胸具蓝色闪辉羽片。额蓝黑色,上喙基至眼先有鹅绒状黑色细毛,头顶和体背黑色,腰部各羽羽基白色。尾羽紫黑色,外缘深紫蓝色。小、中覆羽天蓝色,大覆羽黑色。初级飞羽黑色,羽缘蓝色。喉、胸黑色,各羽羽缘为闪光蓝色,呈鳞片状,腹和尾下覆羽黑色,脇及下腹各羽羽基白色。喙黑色,跗蹠及趾黑色。

肩羽有紫蓝色金属光泽,在阳光照耀下闪烁着令人目眩的光泽,非常美丽,但仅凭外表不能判断性别。其全长约28~31厘米,在台湾的常见溪涧鸟类中,它是体型最大的。

大小量度:体重♂128~143克,♀114~143克;嘴峰♂26~27.6毫米,♀26.7~28毫米;翼长♂158~163毫米,♀151~154毫米;尾长♂127~131.5毫米,♀120~131毫米;跗蹠♂53~55毫米,♀53毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

栖息于内陆山区海拔150~2100米幽暗的森林溪流、峡谷及岩壁等处。同台湾蓝鹊(Urocissa caerulea)相似。

台湾紫啸鸫也是在地面上跳跃式前进,不似其他鸫类般在地面奔跑。它们常单独出现在多岩石的山溪或崎岖的岩石间,时东时西、或上或下、忽隐忽现,常平展翅翼沿溪而上,或溯溪而下滑翔。

常发出尖锐、频率高如长啸的“嗞——”金属哨音。紫啸鸫发出的尖锐叫声划破寂静的晨空,随机哨鸣声便在溪流边的密林中此起彼伏地响起,大约持续15~30分钟,然后它们会越过溪流到对岸觅食。白天它们通常安静地觅食,日落前30分钟会再度集体鸣叫,几分钟后,再循着清晨的路线返回宿地过夜,每只鸟都有固定的过溪往返路线。

紫啸鸫是肉食性鸟类,常在溪边觅食,食物中以昆虫为主,约占80%,其他还有石龙子、蛙类、小鱼和蚯蚓等。

在繁殖季节,清晨的雄雌鸟会发出柔和、缓慢且多音节的求偶叫声,雌雄鸟还会相互追逐。紫啸鸫有很强的保护领地行为,如遇同种鸟入侵,必迎头出击,直到把入侵者逐出领地。据研究,紫啸鸫的社会地位的高低与体重有关,较重者常处于较高的社会地位。

分布范围:仅限于台湾山地,为中国的特产物种。

紫啸鸫为一夫一妻制,每年的3~9月为繁殖期。它们筑巢于树洞、凉亭内的匾额、岩壁缝隙、石洞、桥墩缝隙、隧道内壁、河岸土壁之 台湾紫啸鸫 洞内或房檐等处。这些天然巢位都是照度低、天敌不易攀登、十分隐蔽且避雨和挡风效果好的地方。即使在河岸上筑巢,也高出水面2-3米,除非罕见的豪雨成灾,否则都会很安全。巢呈皿状,由枯枝、树枝、草茎和苔藓等铺就,直径约100毫米,高约100毫米,深约55毫米。

与其他鸫亚科鸟类不同,紫啸鸫每年产2窝卵,第一窝产在4~5月,第二窝产在6~8月。它的卵呈鲜艳的淡粉色,圆形。

经研究得知,雌鸟负责孵卵工作,双亲共同喂食、护巢和将蛋壳移至朝外,并将雏鸟的粪便吃掉。亲鸟喂食的种类十分广泛,在雏鸟成长的早期以小型昆虫为主。中期以后喂食较大型食物,如蚯蚓、鱼、蛙、蜥蜴和蛇等。幼鸟自孵化至离巢约需21天。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List):无危物种(LC),2012年评估。

该物种已被列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。(注:第453项 台湾紫啸鸫)

全球种群未量化,但在台湾属常见物种,分布相当广泛(del Hoyoet al. 2005)。台湾的种群估计有10,000~100,000繁殖对(Brazil 2009)。

在台湾,紫啸鸫没有受到人类狩猎的威胁,但在河川上筑堤修坝使其栖息地受到影响。人类的水上活动,如游泳、钓鱼和泛舟等,对其繁殖生育也会造成较大的干扰。总体来看,目前台湾紫啸鸫的种群数量尚属稳定。

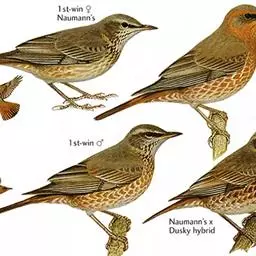

光背地鸫是鸫科、地鸫属中型鸟类,体长23-27厘米。上体深橄榄褐色沾棕红色,…

斑背燕尾是鹟科、燕尾属中型鸟类,体长24-25厘米。额至头顶前部白色,其余头、颏、喉、胸黑色,…

红腹红尾鸲是雀形目鹟科红尾鸲属的鸟类。体大而色彩醒目的红尾鸲。雄鸟似北红尾鸽但体型较大,…

斑鸫又名穿草鸡、窜儿鸡、斑点鸫、傻画眉,是雀形目鸫科鸫属的鸟类。斑鸫体长约25厘米的黑白色鸫,…

灰林鵖,为鹟科、石鵖属的鸟类。灰林鵖 是小型鸟类。雄鸟上体暗灰色具黑褐色纵纹,白色眉纹长而显著,…

红胁蓝尾鸲俗名:蓝点冈子、蓝尾巴根子、蓝尾杰、蓝尾欧鸲。体型略小而喉白的鸲。…

栗腹矶鸫是鸫科、矶鸫属小型鸟类,体长20-25厘米。雄鸟上体呈辉亮的钴蓝色,两翅黑褐色,喉蓝黑色,…

黑胸鸫属中型鸟类,体长20-30厘米。雄鸟整个头、颈、胸黑色,其余上体暗灰色,下体橙棕色,极为醒目。…