![]() 绿瘦蛇(学名:Ahaetulla prasina)是游蛇科,瘦蛇属轻毒性后沟牙毒蛇。体型极细而长,长可达1.5米。头较窄长,与颈区分极明显;吻端略圆而平扁,超出下领;眼大,瞳孔呈一横缝;颊区呈一凹槽;躯干瘦长侧扁,尾甚长而细。背面鲜绿色,腹面淡绿色,腹鳞及尾下鳞前段侧棱白色,呈二纵线纹。有4亚种。

绿瘦蛇(学名:Ahaetulla prasina)是游蛇科,瘦蛇属轻毒性后沟牙毒蛇。体型极细而长,长可达1.5米。头较窄长,与颈区分极明显;吻端略圆而平扁,超出下领;眼大,瞳孔呈一横缝;颊区呈一凹槽;躯干瘦长侧扁,尾甚长而细。背面鲜绿色,腹面淡绿色,腹鳞及尾下鳞前段侧棱白色,呈二纵线纹。有4亚种。

多于树林及灌木丛中活动,日行性强,视力极佳,行动迅速。捕食蛙、蜥蜴及小鸟。卵胎生,每年2次交配期。分布于中国、印度、越南、柬埔寨、印度尼西亚等国家。

(概述图来源: )

基本信息

体型极细而长,全长雄性(775+435) 绿瘦蛇 毫米,雌性(1055+595)毫米。头较窄长,与颈区分极明显;吻端略圆而平扁,超出下领;眼大,瞳孔呈一横缝;颊区呈一凹槽;躯干瘦长侧扁,尾甚长而细。

背面鲜绿色,腹面淡绿色,腹鳞及尾下鳞前段侧棱白色,呈二纵线纹。

吻鳞上缘略高出于鼻间鳞,色白,其上有5-8个纵脊;鼻间鳞及前额鳞均较长;额鳞前宽后窄;眶上鳞甚宽大;颊鳞前后2枚,个别为3枚;眶前鳞1,甚大,伸达头背与额鳞相切;眶后鳞2或3;颞鳞2(1)+2(3、1);上唇鳞9,3-3-3式,个别为4-2-3式,或极少为8或10枚,3-2-3式或3-3-4式;下唇鳞8-10枚,前4(或5)对切前额片。

背鳞15-15-13(11)行,平滑,仅尾基部中央9-11行起棱,脊鳞显著扩大,两侧的背鳞排成明显的斜行;腹鳞具侧棱,雄性(n=8)186-200,平均195.5,雌性(n=6)191-204,平均197.3;肛鳞二分;尾下鳞亦具侧棱,雄性(n=8)162-176,平均168对,雌性(n=6)157-169,平均165.2对。

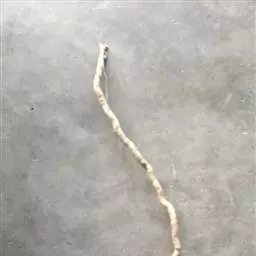

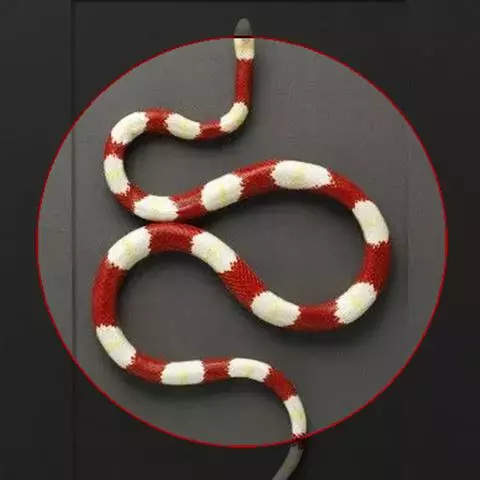

有白色、橙黄色2种变体。

绿瘦蛇白色变体

绿瘦蛇橙黄色变体

该种栖息地包含低地、山地林、次生林、旱疏林、灌丛林、季雨林、耕地、路旁、农场、公园及城市花园。主要生活于灌木、树林及草丛中。也会在农场等地生活,如在菲律宾,椰子园和农业林被指为是绿瘦蛇的栖息点。

该种垂直分布海拔为900-1620米。

绿瘦蛇

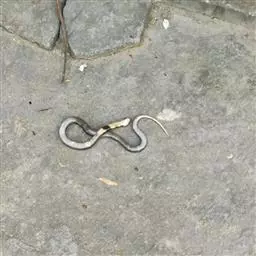

多为白天活动,常栖息于灌木丛上,尾长,躯尾缠绕在树枝上,在树上行动迅速,但在地面上的时候行动十分缓慢,属于树栖蛇。在盘付物上时,该种经常会进入纹丝不动的状态。受惊时,绿瘦蛇颈部竖起,将前体呈曲线形甩出,同时令颈部变宽,并吐出白色的舌头以示威慑,但不主动攻击。当收到粗暴对待的时候会噬咬攻击者。 [4-5]

绿瘦蛇视力极其发达,有复眼及立体视觉,一般认为是由其横向的瞳孔及吻两侧的凹槽导致的,该种还具有中心视网膜敏感点,这在蛇类中是极度罕见的情况。此性征对其逃跑和捕猎的帮助很大。 [6-7]

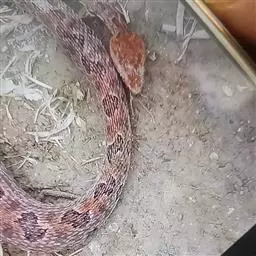

捕食蛙、蜥蜴及小鸟。捕食时,尾部会将身体支起,前身头部呈“S”形弯曲,看清食物后迅速进行攻击,有轻微毒性。

绿瘦蛇

绿瘦蛇捕食蜥蜴

该种于亚洲广泛存在,分布于印度、中国、越南、菲律宾、柬埔寨、印度尼西亚(特尔纳特岛)。

卵胎生,一年有2次交配期 。第一次通常在四月到七月之间,第二次在十二月到一月之间。交配完毕后,雌蛇进入孕期,约为6个月。雌蛇每次产4-10仔,幼蛇出生时带有棕黄色和黑色的斑点,长约40-50厘米。

绿瘦蛇幼蛇

[9-13]

截止至2003年,绿瘦蛇在印度仍是“相当常见的”。 据1996年相关报 绿瘦蛇 道,在苏门答腊,该种的分布也十分普遍,是最常见的蛇种之一。除此之外,绿瘦蛇在印度支那的森林地区以及附近有森林栖息地的村庄附近地区和菲律宾各地也均有种群分布(2011年)。

该物种在越南的爬虫类商店常被作为药品(2004年)。在越南的蛇酒行业中是常用的原材料之一(2010年),特别是在为旅游贸易而生产的蛇酒中被广泛应用(2011年)。 虽然在柬埔寨没有针对该种的商业贸易,但于该地区一直存在着活跃的宠物交易(2011年)。

绿瘦蛇于越南地区的种群数量可能会受到来自传统制药业的威胁。同时有部分亚种数量正在因栖息地退化或遭到大量破坏而衰减。在柬埔寨,该种似乎已经绝迹。但于其他地理分布地区的种群并未受到较严重的危害。

该种并不需要特定的保护措施,因其在原有的分布地已经有多个保护区。且该种种群数量一直保持稳定。

绿瘦蛇被列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2012年濒危物种红色名录ver 3.1——无危(LC)。

绿瘦蛇

棕黑锦蛇是游蛇科、锦蛇属爬行动物,又名松花蛇、黑乌松、黑松、乌虫、黑蛇、黑颈锦蛇、黑脖子蛇等。…

赤链蛇,是蛇目游蛇科链蛇属的一种,又称火赤链,链蛇属于无毒蛇。…

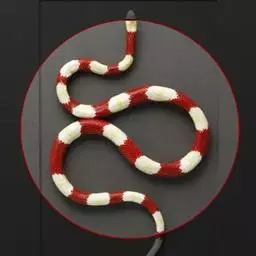

牛奶蛇,这是所有陆栖蛇类分布最广的种类之一,从加拿大东南部到哥伦比亚及厄瓜多尔都可见其踪迹。…

水游蛇是脊索动物门爬行纲有鳞目游蛇科动物。水游蛇尾中等大小无毒蛇,成体全长80厘米左右,头部椭圆形,…

猪鼻蛇,是游蛇科猪鼻蛇属动物的统称,有3到4种。

王锦蛇,又称菜花蛇,是游蛇科锦蛇属蛇类。该蛇类无毒;体型较为粗壮;身体总长一般为1500~2000毫米,体重可达1050~1250克。其头部前端具有独特的黑色“王”字形斑纹;背部呈暗黄绿色,前半部分带有黄色横斜纹斑,腹部为黄色并伴有黑色斑点,幼蛇通身浅藕褐色,鳞间皮肤略黑。王锦蛇分布于越南、中国、日本和缅甸。在中国,其分布范围广泛,分布于河南、陕西、四川、湖北、云南、江苏、浙江、广东、广西等省区。栖息环境包括山间林区、丘陵地带及平原,垂直分布范围为100~2300米。该蛇类食性杂,主要以蛙类、鱼类、蜥蜴、鸟类和鼠类为食。肛腺发达,具有异臭。王锦蛇因其嗜食鼠类而能够有效控制鼠类数量,对保持生态平衡及农林业有益。自2005年以来,中国对王锦蛇的贸易几乎完全停止;2020年,中国国家林业和草原局发布了《关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》,禁止以食用为

滑鼠蛇,是蛇目游蛇科鼠蛇属爬行动物,体长可达2米以上,体重一般为1-2千克;头部黑褐色,唇鳞淡灰色,…

乌梢蛇是有鳞目游蛇科鼠蛇属动物,体形较粗大,头颈区分明显,全长可达2米以上。…