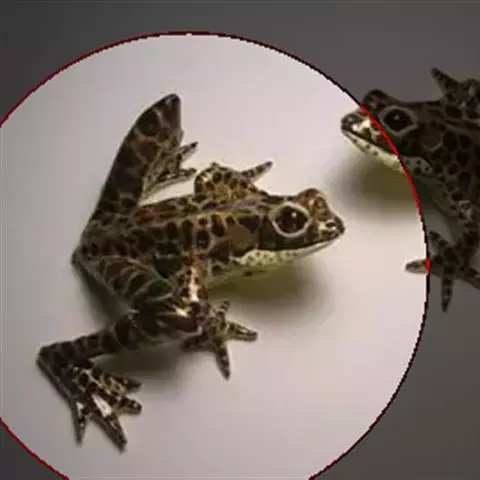

![]() 东方铃蟾(学名:Bombina orientalis)是铃蟾科、铃蟾属两栖动物。体长36-48毫米左右头扁平,吻圆,前、后肢短,皮肤粗糙,刺黑色,背部呈灰棕色,或背为绿色杂以不规则的黑色斑点,腹面有花斑,为黑色与朱红色或桔黄色。雄性前肢较粗壮,前臂直径为体长的11%(雌性8.4%),前臂内侧、内掌突及内侧3指基部有黑色细刺;无声囊和雄性线。雄性趾间为全蹼,雌性的蹼缺刻较深。

东方铃蟾(学名:Bombina orientalis)是铃蟾科、铃蟾属两栖动物。体长36-48毫米左右头扁平,吻圆,前、后肢短,皮肤粗糙,刺黑色,背部呈灰棕色,或背为绿色杂以不规则的黑色斑点,腹面有花斑,为黑色与朱红色或桔黄色。雄性前肢较粗壮,前臂直径为体长的11%(雌性8.4%),前臂内侧、内掌突及内侧3指基部有黑色细刺;无声囊和雄性线。雄性趾间为全蹼,雌性的蹼缺刻较深。

东方铃蟾声音低沉,有冬眠习性,肉食性,5-7月产卵,每次产卵几十枚至百余枚不等,每年可产卵150-300枚,主要栖息在山溪的石下、草丛、路边、半山坡上的小水坑、石头坑等处,分布于中国、朝鲜、韩国、俄罗斯。

(概述图来源: )

基本信息

体长36-48毫米左右;头扁平、长宽几相等;吻圆,无吻棱;鼻孔在眼与吻端的中央;眼间距等于鼻间距而略小于上眼睑的宽度;无鼓膜;舌圆,周围与口腔粘膜相连;有犁骨齿。前肢短,指端圆,指短,指长顺序3、4、2、1,基部微有蹼;无关节下瘤,掌突三、均显著。后肢短,胫跗关节前达肩部,左右跟部仅相遇或略重叠;趾短而扁。

皮肤粗糙,头、躯及四肢背面满布大小不等之刺疣,刺黑色;体侧之疣一般排列规则成行,较致密;腹面咽部胸部有少数小的刺疣;其余部分皮肤光滑无刺。颞褶不清晰。生活时背部呈灰棕色,肩部有绿色花斑,或背为绿色杂以不规则的黑色斑点;腹面的花斑醒目,为黑色与朱红色或桔黄色,掌蹠及大腿腹面亦有之。受惊扰时,手脚翻起,在背面即可看到鲜明的色彩。

雄性前肢较粗壮,前臂直径为体长的11%(雌性8.4%),前臂内侧、内掌突及内侧3指基部有黑色细刺;无声囊和雄性线。雄性趾间为全蹼,雌性的蹼缺刻较深。

蝌蚪体笨重,尾短弱。后肢发育完好时,蝌蚪全长为31-38毫米,体长16-20毫米;头部色较浅,尾部色更浅且有不规则的花斑;口小,位于头前下方,口周围部有唇乳突;唇齿式Ⅱ/Ⅱ:1-1,每行唇齿是由二排短密相邻的小齿所构成;出水孔位于腹部前方的中线上;肛孔位于尾鳍前端中线上。

东方铃蟾主要栖息在山溪的石下、草丛、路边、半山坡上的小水坑、石头坑等处,多选择有水洼的环境作为栖息位点。

东方铃蟾经常蹲在石块或水草的上面,有时喜欢张开四肢浮在水面上或躲在水中石块、水草的缝隙里。受惊扰后,有时将其四肢翻起,露出腹面的警戒色。常常选择在土洞、石洞或废窖等处越冬,5月初出蛰,雄性虽无声囊,但在繁殖期常昼夜呜叫,声音低沉,似极远处的犬叫声,有时单声,有时连续呜叫。繁殖地多为路边或半山坡上的小水坑或石头坑,水坑很浅,1米左右,有些甚至是下雨后临时形成的。水质比较清澈,水中只有少量甚至没有任何植物,因此可以很容易看到东方铃蟾在水中游动。

东方铃蟾为肉食性物种,可全天捕食,捕食高峰为14:00-17:00。由于东方铃蟾的舌呈盘状,不能外翻,且跳跃能力不强,因此只能捕食空中或地面上距离身体较近、活动能力相对较差的食物,包括蚂蚁、姬蜂、蚊蝇类、鳞翅目幼虫、蝽类、甲虫、蜘蛛、田螺等,也可能误食一些泥土、羽毛和植物性食物,如草棍、草籽、水草等。

分布于中国、朝鲜、韩国、俄罗斯。 在中国分布在吉林、辽宁(新宾、宽甸、庄河、东沟、千山、清原、框仁、本溪、岫岩、昌图、凤城)、山东、江苏、安徽、河北、北京和内蒙古。

东方铃蟾分布图

东方铃蟾抱对时,雄性抱握在雌性的胯部,抱对的雄蛙体长一般比雌蛙稍大,且体长明显大于其附近的雄蛙。当产卵场雌性个体非常少的时候,雄性之间会出现争夺配偶的情况。

5-7月为东方铃蟾的产卵季节,其多次产卵,每次产卵几十枚至百余枚不等,每年可产卵150-300枚,卵多为十几至几十个成群的或单个的黏附在水坑边的植物上或水中的枯枝上;卵为微扁的球形,动物极棕黑色,植物极浅棕色;卵径为1.8-2.1毫米,外有两层胶质膜。水温24-26℃时,70小时即孵出蝌蚪。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2004年 ver 3.1——无危(LC)。

列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《中国辽宁省重点保护野生动物名录》。

种群分布不零散。该种在俄罗斯和中国很常见,但种群数量呈下降趋势。

东方铃蟾的捕食能力较差,是两栖类中比较原始的种群。1990年到1999年间,该种的分布区逐渐缩小,曾经在中国沈阳的东陵和辽阳均有分布,截止到1999年,其却很难被发现。东方铃蟾数量在不断减少,主要原因是生境遭破坏。

东方铃蟾捕食鞘翅目、半翅目、双翅日、鳞翅目等有害昆虫及幼虫,在防除农林及危害人体健康方面的害虫有一定的作用。该蟾在室内容易饲养,可以作为实验动物和观赏动物;在室内饲养时,食量甚大,每天可捕食3-4条长5-7厘米的蚯蚓。

东方铃蟾皮肤腺细胞分泌的铃蟾素是重要的调节肽,并含有多种有毒成分,具有重要的医药价值,因而也是极具开发潜力的药用动物。

花臭,中国特有物种,蛙科臭蛙属。鼓膜大,约为第三指吸盘的2倍;上眼睑、体后背部及后肢背面均无小白刺,…

林蛙是无尾目蛙科蛙属两栖动物,俗称有哈士蟆、哈什蚂、雪蛤等。头部扁平,四肢较细长;鼓膜圆,…

沼水蛙是无尾目蛙科水蛙属的两栖动物。垦地和阔叶林为主要的栖息地。…

东方铃蟾是盘舌蟾科、铃蟾属两栖动物。体长36-48毫米左右头扁平,吻圆,前、后肢短,皮肤粗糙,刺黑色,…

花背蟾蜍体长平均60毫米左右,雌性最大者可达80毫米;头宽大于头长;吻端圆,吻棱显著,…

黑斑侧褶蛙是无尾目蛙科侧褶蛙属两栖动物,又名为刺雄齿突蟾、黑青蛙。 头长大于头宽;吻部略尖,吻端钝圆,…

林蛙是无尾目蛙科蛙属两栖动物,俗称有哈士蟆、哈什蚂、雪蛤等。头部扁平,四肢较细长;鼓膜圆,…

牛蛙,是蛙科、牛蛙属的养殖水产品动物,鸣声很大,远闻如牛叫而得名。牛蛙个体硕大,雌蛙体长达20厘米,…