![]() 震旦鸦雀(学名:Paradoxornis heudei),中国特有珍稀鸟种,由于这种鸟生活空间仅限于芦苇荡中,且数量过于稀少,有“鸟中熊猫”之称。“震旦”在梵语中为“中国”的意思,这种鸟的第一个标本采集发现是在中国南京,所以定名为震旦鸦雀。为鹟科鸦雀属的鸟类,有震旦鸦雀指名亚种和震旦鸦雀黑龙江亚种。体长约18厘米,分布于西伯利亚以及中国大陆的长江下游、黑龙江等地,常见于江边的芦苇地,该物种的模式产地在江苏南京。

震旦鸦雀(学名:Paradoxornis heudei),中国特有珍稀鸟种,由于这种鸟生活空间仅限于芦苇荡中,且数量过于稀少,有“鸟中熊猫”之称。“震旦”在梵语中为“中国”的意思,这种鸟的第一个标本采集发现是在中国南京,所以定名为震旦鸦雀。为鹟科鸦雀属的鸟类,有震旦鸦雀指名亚种和震旦鸦雀黑龙江亚种。体长约18厘米,分布于西伯利亚以及中国大陆的长江下游、黑龙江等地,常见于江边的芦苇地,该物种的模式产地在江苏南京。

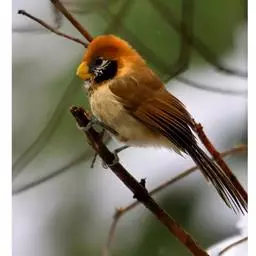

震旦鸦雀体长20厘米,体重18-48 克。黄色的嘴带很大的嘴钩,黑色眉纹显着,额、头顶及颈背灰色,黑色眉纹上缘黄褐而下缘白色。上背黄褐,通常具黑色纵纹;下背黄褐。有狭窄的白色眼圈。中央尾羽沙褐,其余黑而羽端白。颏、喉及腹中心近白,两胁黄褐。翼上肩部浓黄褐色,飞羽较淡,三级飞羽近黑。 虹膜红褐色;嘴灰黄色;脚粉黄色。

夏季以昆虫为食,冬季也吃浆果。震旦鸦雀体型娇小,活泼好动,嘴里不断发出短促的“唧唧”声,在树枝上稍作停留后,又一阵风似地轰然飞去,极少下到地面活动。它们吃昆虫,也啄食种子。分布仅限于黑龙江下游及辽宁芦苇地和长江流域、江苏沿海的芦苇地。

基本信息

震旦鸦雀是中国特有的珍稀鸟种,被誉为“鸟中熊猫”,为全球性近危物种。“震旦”是中国的古称,以此给一种小鸟命名,说明该物种的古老、神秘。

实际上,震旦鸦雀真正为世人所知是在1872年,之前它们在中国东部沿海的芦苇丛里“默默无闻”,甚至连土名都没有。1872年,法国传教士、着名博物学家阿芒·戴维根据采自江苏(包括江苏省和上海市)一个湖边芦苇丛的标本,对该鸟进行了科学命名。

震旦鸦雀与上海的渊源还体现在,它是上海滩真正的“土着”,是少有的能够代表上海地区特色的物种。它是留鸟,不会迁徙到远处。据《中国鸟类野外手册》记载,震旦鸦雀属于全球性近危物种,是分布于中国东部及东北至西伯利亚东南部的特有种;在中国境内有2个亚种,仅分布于黑龙江下游及辽宁芦苇地和长江流域、江苏沿海的芦苇地;在上海,则主要在崇明、南汇东滩等处的滩涂湿地芦苇荡中筑巢、觅食。

中等体型,体长约18厘米。黄色的嘴带很大的嘴钩,黑色眉纹显着,额、头顶及颈背灰色,黑色眉纹上缘黄褐而下缘白色。上背黄褐,通常具黑色纵纹;下背黄褐。有狭窄的白色眼圈。中央尾羽沙褐,其余黑而羽端白。颏、喉及腹中心近白,两胁黄褐。翼上肩部浓黄褐色,飞羽较淡,三级飞羽近黑。脚为粉黄色。

震旦鸦雀雌雄羽色相似。前额、头顶、枕和后颈蓝灰色或灰色沾赭色。头侧、耳羽灰白色,有一长而阔的黑色眉纹自眼上方经头侧,耳羽上方一直到后颈两侧,极为醒目。上背赭色杂以浅灰色粗纹(指名亚种)或背为浅葡萄色,有时带黑色纵纹,两肩、下背和腰概为黄赭色或浅赭色。两翅覆羽赭色中棕栗色,飞羽主要为褐色或黑褐色,初级飞羽外翈羽缘淡白色或棕黄色,次级飞羽由外向内逐渐由褐色变为黑褐色具白色外缘和棕白色内缘与端斑,或中央黑褐色四周均缘以淡白色,最内侧三级飞羽外翈黑色,内翈白色,尾上覆羽和中央一对尾羽淡红赭色或淡黄褐色,其余尾羽黑色具白色端斑,尾呈凸状,向两侧尾羽逐渐变短而白色端斑逐渐扩大,到最外侧一对尾羽白色端斑几占羽片的一半。颏、喉淡灰白色,胸淡葡萄红色或浅赭色,胸侧淡红褐色,其余下体暗黄色或浅赭色。

虹膜褐色或红褐色,嘴黄色,腿肉色。叫声急促而连贯,有时会展翅鸣叫,可是力度并不大,但扇翅膀的频率比较高。

大小量度:体重♂24,♀19克;体长♂169,♀151-155;嘴峰♂14-16mm,♀14-14.5mm;翅♂58-64mm,♀56-62mm;尾♂97-110mm,♀83-100mm;跗跖♂23-27mm,♀24-25.5mm。(注:♂雄性;♀雌性)

主要栖息于河流、江边、湖泊沼泽芦丛和河口沙洲及沿海滩涂芦苇丛中,冬季由于芦苇被大量收割,有的游荡到附近沟边草丛活动和觅食。栖息环境仅限于黑龙江下游及辽宁芦苇地(palivanovi)和长江流域、江苏沿海的芦苇地(heudei)。栖息生境由于开垦耕地而大部被毁坏。

震旦鸦雀的集群大小呈现明显的季节性变化,繁殖季节以单只和较小集群为主,而非繁殖季节以较大集群为主。人类接近时,不同季节和不同集群大小中哨兵行为和警戒鸣叫的出现与否呈现极显着的差异,方差分量估计表明警戒行为表现的差异主要由集群大小引起。

震旦鸦雀也是快乐的小精灵,结小群栖于芦苇地,它们的叫声急促而连贯,非常好听,唱得高兴的时候,它们还会展翅欢唱,可是力度并不大,但扇翅膀的频率比较高,一边振翅,一边低唱。

在人类靠近的情况下,震旦鸦雀个体或者集群会采取逃逸、哨兵行为和警戒鸣叫或这些行为的组合做出反应,哨兵行为和警戒鸣叫常常伴随出现,人类接近时,出现哨兵行为和警戒鸣叫的个体和集群的比例呈现明显的月变化,在繁殖季节,哨兵行为和警戒鸣叫出现的平均比例远低于非繁殖季节,出现哨兵行为和警戒鸣叫的集群比例随着集群大小的增加而增加。

震旦鸦雀常常用粉黄色的脚爪牢牢地钩住芦苇秆,就像一名手拿钢枪的小战士站在枝头张望,一发现有虫子,它们就会像啄木鸟一样用坚硬的嘴敲打芦苇秆,发出清脆的响声,把藏在芦苇皮里的虫子揪出来吃掉。为了觅食,它们常常会在芦苇秆之间跳来跳去,有趣的是,如果一不小心,到了芦苇的最上端,因为芦苇上端很细,承受不了它的体重,于是被压倒在地上,它们会再次跳起,跃到别的芦苇上觅食。有时它们也会偷吃蜘蛛网上的虫子,不劳而获。

震旦鸦雀夏季以昆虫为食,冬季也吃浆果。震旦鸦雀体型娇小,活泼好动,嘴里不断发出短促的“唧唧”声,在树枝上稍作停留后,又一阵风似地轰然飞去,极少下到地面活动。它们吃昆虫,也啄食种子。

作为留鸟,震旦鸦雀在其分布区内严重依赖芦苇生境生存,没有芦苇,它就会失去生存空间。震旦鸦雀的主要食物是芦苇茎内、茎表、叶表上面移动能力较差的小虫以及介壳虫等,夏季以昆虫为食,冬季也吃浆果。食源单一,很少离开芦苇丛觅食生活。震旦鸦雀常常用粉黄色的脚爪牢牢地钩住芦苇秆,就像一名手拿钢枪的小战士站在枝头张望,一发现有虫子,它们就会像啄木鸟一样用坚硬的嘴敲打芦苇秆,发出清脆的响声,把藏在芦苇皮里的虫子揪出来吃掉。为了觅食,它们常常会在芦苇秆之间跳来跳去,有趣的是,如果一不小心,到了芦苇的最上端,因为芦苇上端很细,承受不了它的体重,于是被压倒在地上,它们会再次跳起,跃到别的芦苇上觅食。有时它们也会偷吃蜘蛛网上的虫子,不劳而获。

在人类靠近的情况下,震旦鸦雀个体或者集群会采取逃逸、哨兵行为和警戒鸣叫或这些行为的组合做出反应,哨兵行为和警戒鸣叫常常伴随出现,人类接近时,出现哨兵行为和警戒鸣叫的个体和集群的比例呈现明显的月变化。在繁殖季节(4-9月),哨兵行为和警戒鸣叫出现的平均比例远低于非繁殖季节(10月-次年3月),出现哨兵行为和警戒鸣叫的集群比例随着集群大小的增加而增加。窝极隐蔽,敌害不易察觉,更难以接近。震旦鸦雀体型娇小,活泼好动,嘴里不断发出短促的“唧唧”声,在树枝上稍作停留后,又一阵风似地轰然飞去,极少下到地面活动。它们吃昆虫,也啄食种子。

震旦鸦雀的集群大小呈现明显的季节性变化,繁殖季节以单只和较小集群为主,而非繁殖季节以较大集群为主。

震旦鸦雀分布仅限于中国黑龙江下游及辽宁芦苇地和长江流域、江苏沿海的芦苇地。河北衡水、山东济宁、山东东营、上海、黑龙江大庆等地也发现了比较可观的震旦鸦雀种群,标志着这一物种数量的发展壮大。

有资料称,目前其分布仅限于黑龙江下游及辽宁芦苇地和长江流域、江苏沿海的芦苇地。然而,出人意料的是,在河南省商丘市黄河故道湿地,却发现栖息着这种濒危鸟。

震旦鸦雀是鸟类中的“模范夫妻”。在长江口地区,它们每年4月开始筑巢,雌雄共同筑巢。它们会用坚硬的嘴巴撕裂芦苇叶,以叶片中纤维为建材,将纤维丝缠绕在2-5根芦苇上,然后一圈一圈地绕成巢样。

震旦鸦雀每窝产2-5枚卵,当中能孵出雏鸟2-4只。哺育初生儿的时间大概在9-11天,由雌雄共同承担。雏鸟刚离巢时不能飞行,必须借助密集的芦苇秆攀爬、跳跃。小雏鸟还不会主动觅食,离巢后必须由爸妈带着喂养十多天,之后,它们才会由爸妈递食变成爸妈搜寻食物、雏鸟啄取。

震旦鸦雀的窝极隐蔽,敌害不易察觉,更难以接近。它们每年4月开始筑巢,雌雄共同筑巢。会用坚硬的嘴巴撕裂芦苇叶,以叶片中纤维为建材,将纤维丝缠绕在2-5根芦苇上,然后一圈一圈地绕成巢样。每窝产2-5 枚卵,当中能孵出雏鸟2-4只。哺育初生儿的时间大概在9-11天,由雌雄共同承担。雏鸟刚离巢时不能飞行,必须借助密集的芦苇秆攀爬、跳跃。小雏鸟还不会主动觅食,离巢后必须由爸妈带着喂养十多天,之后,它们才会由爸妈递食变成爸妈搜寻食物、雏鸟啄取。此时期递食和搜寻食物主要由雄鸟完成,雌鸟尾随,“两人”的角色完全换了位。

1、震旦鸦雀指名亚种(学名:Paradoxornis heudei heudei),是中国的特有物种。分布于长江下游自江西至江苏和浙江等地。该物种的模式产地在江苏南京。

2、震旦鸦雀黑龙江亚种(学名:Paradoxornis heudei polivanovi)。分布于西伯利亚以及中国大陆的黑龙江等地。该物种的模式产地在中国东北兴凯湖。

20世纪80年代中国曾有记录,而后就消失在人们视线中。辽宁省于1991年在盘锦市东郭苇场苇塘曾发现分散成小群的震旦鸦雀,为当时省鸟类新记录种。它在盘锦市数量增多,是因为这里有其适合生存的良好条件,也充分地说明了盘锦良好的湿地环境。

南京作为震旦鸦雀的模式标本产地,20世纪80年代曾有过记录,但此后20年再也没有见到过。

2007年2月江苏野鸟会在最后一站六合龙袍镇湿地调查中,发现了80多只震旦鸦雀,这是一种全球濒危物种,并创下全国一次性发现震旦鸦雀数量最多的纪录。

2007年,专家们在江北一片保存相对完整的芦苇荡,找到了南京震旦鸦雀仅存的栖息地,足足100只,之后震旦鸦雀再次消失在人们的视线中。

2013年4月,河南商丘黄河故道新郑阁水库一带发现震旦鸦雀的踪影,在故道的北岸与山东接壤处,二三百亩芦苇荡就是震旦鸦雀的栖息地,自发现震旦鸦雀以来,这些美丽的小精灵就没离开过这片芦苇荡。但是,因其栖息地已被列为开发区,该地区的震旦鸦雀种群生存前景依然堪忧。

2013年5月初,震旦鸦雀的行踪无意间被绍兴一名摄鸟爱好者发现,发现有十多只震旦鸦雀,还有筑在芦苇中的鸟窝,窝里还有幼鸟。

2014年6月5日下午,河南商丘爱鸟协会会长陈海偕同商丘市爱鸟协会成员来江苏沛县进行旅游景点考察。意外看到了三只疑似鸦雀在芦苇上跳动、嬉耍。专家分析千岛湿地的芦苇荡里有很多这种鸟,特别是冬季芦苇枯黄时,这种鸟会成群结队地在芦苇上蹦跳,数量不会低于一千只。

2018年2月25日,被称为“鸟中大熊猫”的震旦鸦雀在附近出现。这是房山地区首次发现该种鸟类。

2018年7月4日,在山东青岛白沙河入海口湿地,两只“鸟中熊猫”震旦鸦雀幼鸟在成鸟带领下开始练飞觅食,标志着青岛入海口湿地成为震旦鸦雀理想的栖息地,种群数量正逐步增加 。

震旦鸦雀,是全球性濒危鸟类,被称为“鸟中熊猫”,列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2012年濒危物种红色名录ver 3.1——近危(NT)。

该物种已被列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》(即三有保护鸟类)。

列入中国国家林业局发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》和国际鸟类红皮书。

黄额鸦雀是莺科、鸦雀属小型鸟类,体长11-12厘米。嘴粗厚而短,呈鹦鹉嘴状、淡肉黄色。头顶茶黄色,…

震旦鸦雀是雀形目鸦雀科鸦雀属鸟类,又名苇雀、鸦雀。全长15—18厘米。1褐而下缘白色。上背黄褐,…

短尾鸦雀为鹟科鸦雀属的鸟类,俗名挂墩鸦雀。短尾鸦雀分布于越南、老挝、泰国、缅甸以及中国大陆的福建、…

文须雀,别称髭雀、文须山雀,属雀形目、鹆鸟科、画眉亚科。眼先及髭纹黑色,头顶暗灰,…

灰喉鸦雀是棕头鸦雀属的鸟类,嘴小,粉红色。与棕头鸦雀的区别在头侧及颈褐灰,有时作为棕头鸦雀的一亚种。…

点胸鸦雀是莺科、鸦雀属小型鸟类,体长18-21厘米。头顶至枕橙棕色,嘴橙黄色、短而粗厚,脸皮黄色,…

棕头鸦雀为莺鹛科,鸦雀属的一种动物。一种全长约12厘米。头顶至上背棕红色,上体余部橄榄褐色,翅红棕色,…

白眶鸦雀是莺科、鸦雀属小型鸟类,体长12-14厘米。嘴黄色、短而粗厚,头顶至后颈褐色沾棕具白色眼圈,…