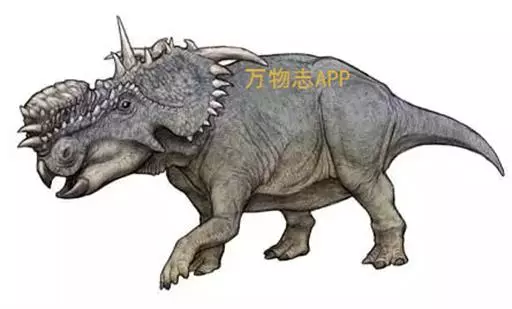

![]() 牛角龙是生活在白垩纪晚期的草食性恐龙,距今约7000万年前的北美洲,体长约8米。它有一个巨大的脑袋,脑袋后部还有一个色彩艳丽的超大头盾,眼睛上面有两只大尖角,鼻子旁还有一个小角。是用四条腿行走的草食性恐龙。

牛角龙是生活在白垩纪晚期的草食性恐龙,距今约7000万年前的北美洲,体长约8米。它有一个巨大的脑袋,脑袋后部还有一个色彩艳丽的超大头盾,眼睛上面有两只大尖角,鼻子旁还有一个小角。是用四条腿行走的草食性恐龙。

基本信息

恐龙体长: 8米长

恐龙体重: 8吨

恐龙食物: 植物

生存年代: 7000万年前,晚白垩纪

生存地点: 北美大陆

辨认要决: 脑袋占全长的一半恐龙种类: 鸟臀目·角龙类·开角龙亚目

来历:牛角龙拉丁文的意为“巨型爬行动物”,人们曾经发现过一个2.67米的牛角龙头骨。

牛角龙(Torosaurus)为白垩纪晚期的草食性恐龙,生活于海岸平原,可能利用强有力的喙嘴来大啖坚韧的植物。一般认为牛角龙也有色彩鲜艳的冠饰,用于求偶与阶级斗争。牛角龙长 8 公尺,重 8 吨,其头骨是陆上动物有史以来最大的。

当牛角龙低下巨大的脑袋时,它那甚为壮观的头盾就竖了起来,使得这家伙显得更为庞大。这个时候,从远远的地方就可以看见它。这种庞然大物身长和大象一样,体重超过五头犀牛的重量。它靠四条腿行走,以低矮植物为生。 尽管牛角龙的头骨是人的13倍,但它的大脑却很小。不过,由于它那蔚为壮观的头盾,眼睛上面的两只大尖角,以及头端部的一只小角,这些装备加起来,即使是与最庞大的肉食恐龙较量,牛角龙也显得毫不逊色。当与对手面对面撞上而谁也不愿意示弱退让时,牛角龙就会先是左右摇摆它那巨大的脑袋吓唬对方,接着就叉开两只前腿站稳。最后两只恐龙就把角抵在一起了,然后开始进行力量的较量 。

骨骼复原图

在1891年,约翰·贝尔·海彻尔(John Bell Hatcher)在怀俄明州东南部发现了两个牛角龙的部分头颅骨,并在同年由奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)命名,晚于三角龙两年。牛角龙的化石已在怀俄明州、蒙大拿州、南达科他州、北达科他州、犹他州、萨克其万省等地发现。一些可能属于牛角龙的破碎化石在德克萨斯州的大湾区、新墨西哥的圣胡安盆地发现。化石证据显示牛角龙并不普遍,它们的近亲三角龙的化石较常发现。

牛角龙的化石缺少幼年个体标本,因此牛角龙的有效性遭到质疑。在2010年,多群科学家研究角龙类的个体发生学,提出牛角龙可能不是独立的属,而是成年的三角龙,或是某种性别的三角龙。因为三角龙的标本仍未达到成熟阶段,三角龙的头颅骨凹处,与牛角龙的头颅骨洞孔相符合。近年,另两群科学家研究牛角龙、三角龙的几个标本,提出两者不是相同动物。

牛角龙的名称常被翻译为“公牛蜥蜴”,但可能其实意为“有孔的蜥蜴”,意指它们头盾上的洞孔。命名者奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)可能是将它们与三角龙的坚硬头盾做比较。这些混淆导因于马什从未在研究中明确的指出牛角龙的词源。

如同所有角龙下目恐龙,牛角龙是草食性恐龙。在白垩纪期间,开花植物的地理范围有限,所以牛角龙可能以当时的优势植物为食,例如:蕨类、苏铁、针叶树。它们可能使用锐利的喙状嘴咬下树叶或针叶。

牛角龙身躯庞大,四肢粗壮,巨大的头盾是它们最明显的外形特征。牛角龙的体形和现今的大象一样庞大而笨重,一头成年牛角龙的体重相当于5头成年犀牛的体重。另外,牛角龙的头部还长有3只锋利的角。

牛角龙以蕨类、苏铁和针叶类植物为食,能用锐利的喙状嘴咬断并直接吞下坚硬的树叶或针叶。牛角龙需要进食大量的食物才能满足庞大身躯的能量需要,但它们的咀嚼能力并不强,因此它们不得不快速吞咽食物,再依靠强大的消化系统消化这些食物。

牛角龙

牛角龙的头盾很长,支撑头盾的头骨上长有大型孔洞,这可以减少头盾的重量,减轻颈部的负担,从而提高其头部的活动能力 。

与三角龙头骨对比

大嘴鸟学名和译名都是依据该鸟的特征命名的,即这鸟的嘴特别大,…

金眶鸻是一种小型鸻科鸟,体重28-48克,体长153-183毫米。上体沙褐色,下体白色。…

灰颈鹀:体重19-22克,体长147-175毫米。嘴、脚红色,眼先和眼周白色,…

弄岗穗鹛隶属于雀形目画眉科穗鹛属,脚强健,善跳跃,不善飞翔,喜结群活动。全身大部分为深褐色,…

尼罗罗非鱼是鲈形目丽鱼科罗非鱼属鱼类,别名罗非鱼、非洲鲫鱼、尼罗丽鲷。体椭圆形,侧扁;体被大栉鳞,…

黑喉石鵖,雀形目鹟科石鵖属小型鸣禽,俗名谷尾鸟、黑喉石。其体色为黑褐色。雄鸟头部、背部、两翼及尾黑色,…

吉娃娃是食肉目犬科犬属哺乳动物,又名茶杯犬、芝娃娃犬等。体型娇小,头部呈苹果形,耳大且较薄,两耳直立。…

狮子:简称狮,中国古称狻猊。非洲狮是非洲最大的猫科动物。