![]() 红笛鲷为我国南海的重要经济鱼类之一。其个体较大,刺少肉多,是肉质鲜美的优质鱼类、鲜食可红烧、清蒸,也适合做溜鱼片、鱼丸子等,还可加工成盐制品或制做罐头鱼品。

红笛鲷为我国南海的重要经济鱼类之一。其个体较大,刺少肉多,是肉质鲜美的优质鱼类、鲜食可红烧、清蒸,也适合做溜鱼片、鱼丸子等,还可加工成盐制品或制做罐头鱼品。

基本信息

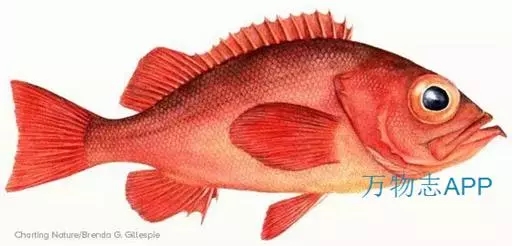

红笛鲷体长椭圆形,稍侧扁,一般体长20~40cm,体重500~1000g。头较大,眼间隔宽而凸起,前鳃盖骨后缘具一宽而浅的缺口。体被中大栉鳞,侧线完全与背缘平行。背鳍2个并连续,后缘圆。胸鳍大,位低,呈镰刀状;腹鳍位于胸鳍基底下方;尾鳍浅凹形,尾柄上缘有一暗色鞍状斑点。体为深红色,腹部较浅。 红笛鲷清晰照

分布于红海、非洲东岸、印度、菲律宾和日本沿岸。我国的台湾海峡、琼州海峡、海南岛、北部湾等海域均产之,而以北部湾产量最多,为我国南海的重要经济鱼类之一。其渔期在北部湾东部海区为每年2~4月份;北部湾中部海区为5~7月份;北部湾中北部海区则为8至翌年1月份、盛渔期是2~5月份及10~12月份。

红笛鲷清晰照

为我国南海的重要经济鱼类之一。其个体较大,刺少肉多,是肉质鲜美的优质鱼类、鲜食可红烧、清蒸,也适合做溜鱼片、鱼丸子等,还可加工成盐制品或制做罐头鱼品。

营养:红笛鲷个体较大,刺少肉多,含丰富蛋白质,为优质鱼类。

烹饪:鲜食可红烧、清蒸,也适合做溜鱼片、鱼丸子等;还可加工成盐制品或制作罐头鱼品。

选购:要选择体厚丰满的鱼;鱼体纤瘦,纤维紧绷易出现韧皮。

保鲜/蓄养:水温控制在23~24℃,pH值为8.2。

提示:该鱼颜色鲜艳悦目,在水族市场的鱼缸中常见,既廉价又上缸,美观得很。

红笛鲷:

这种笛鲷产于水深约37-183米处,最大重量约16千克。它栖息于北卡罗莱纳至墨西哥,在南方它的分布范围与相似的加勒比海红笛鲷重叠。

幼年期的红笛鲷:

幼年红笛鲷长度约可到25厘米,身体两侧的侧线上或侧线上方各有一个深色的斑点。此外,沿着尾鳍后端经常有一个深色的边。这些特征随着鱼的成熟而变淡,在成鱼身上通常非常模糊甚至完全消失。

红树林笛鲷:

红树林笛鲷又名银纹笛鲷,为印度-太平洋品种。成鱼栖息于珊瑚礁,但产卵及成熟至4千克的期间则栖息于红树林河口。如同大部分的笛鲷一样,它的颜色会随着年纪、尺寸及习性而改变。

饲养要求: 水温:24~27 PH:8.1~8.4 比重:1.020~1.025。食性:肉食性。

1998年,通过对体长为2.5-5厘米台湾人工鱼苗4000尾进行试养试验,该鱼有如下几个特点:

1、生长快。养殖5个半月,平均体重可达到400克以上,而真鲷在同样的养殖期限内,平均体重仅有150—200克。

2、抗病力强,成活率高。在养殖试验期间,没有发生明显的病害,仅发现有个别眼睛凸起,经过检查,不是由病害引起,可能是外伤所致。红笛鲷养成成活率80%以上,而真鲷仅达到60%—70%。其养殖技术如下:

一、网箱架设

采用浮筏式网箱。网箱规格:长×宽×高分别为3×3×2.5立方米和3×3×3.5立方米,网衣为聚乙烯网片,网目规格分别为20毫米和30毫米。

二、鱼苗暂养

把体长2.5—5厘米的鱼苗,放于网目为20毫米,网箱规格为3×3×2.5立方米的网箱中暂养半个月。幼鱼投喂由鳗鱼配合饵料和海水小杂鱼加工而成的鱼糜,每天投喂4次,日投饵量为体重的16%—18%。

三、分级养殖

鱼苗暂养半个月后,体长已达5—7厘米,进行第一次分养。网目和网箱规格同幼苗暂养,饲料投喂由海水小杂鱼加工而成的鱼糜,每天投喂4次,日投饵量为体重的13%—16%,经过1个半月的饲养,体长达10—15厘米,再进行第二次分养。

第二次分养,根据个体大小,按规格分档饲养。网目规格为30毫米,网箱规格长×宽×高为3×3×3.5立方米,并混养蓝子鱼或者石斑鱼(每箱分别混养蓝子鱼鱼苗5公斤或者石斑鱼小苗1000尾,或石斑鱼中苗100—120尾)。在这个阶段,投喂的饲料种类不变,投饵次数每日2次,早晚各1次,日投饵量为体重的5%—10%。

四、日常管理

在饲养期间,常巡视网箱,检查网衣是否破损,防止网破鱼逃。定期清洗网箱中的污物,注意饵料鲜度和鱼的摄食状态,调整投饵量。

雌性红笛鲷GSI在3~5月处于较高水平,5月达到最高值(0.14%),6~7月呈下降趋势,8月略有回升,而后一直处于较低水平;雄性红笛鲷GSI的周年变化趋势与雌性红笛鲷基本相似;雌雄红笛鲷HIS的周年变化趋势基本一致,即3月最高(雄性红笛鲷为1.73%,雌性红笛鲷为1.71%);雌性红笛鲷除6~8月外,其GSI与HSI均呈负相关,而雄性红笛鲷在5~12月GSI与HSI呈正相关,其他月份呈负相关。另外还发现精巢中精原细胞与卵巢第Ⅱ、Ⅲ时相细胞的出现几率与雌雄红笛鲷的GSI周年变化一致。精巢的发育经历了精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞、精子整个发育过程,但结合解剖学特征总体判断,精巢仅发育到Ⅳ期早期;在雌鱼只观察到卵原细胞、第Ⅱ时相卵母细胞、第Ⅲ时相卵母细胞,结合解剖学特征判断卵巢只发育到Ⅱ期。