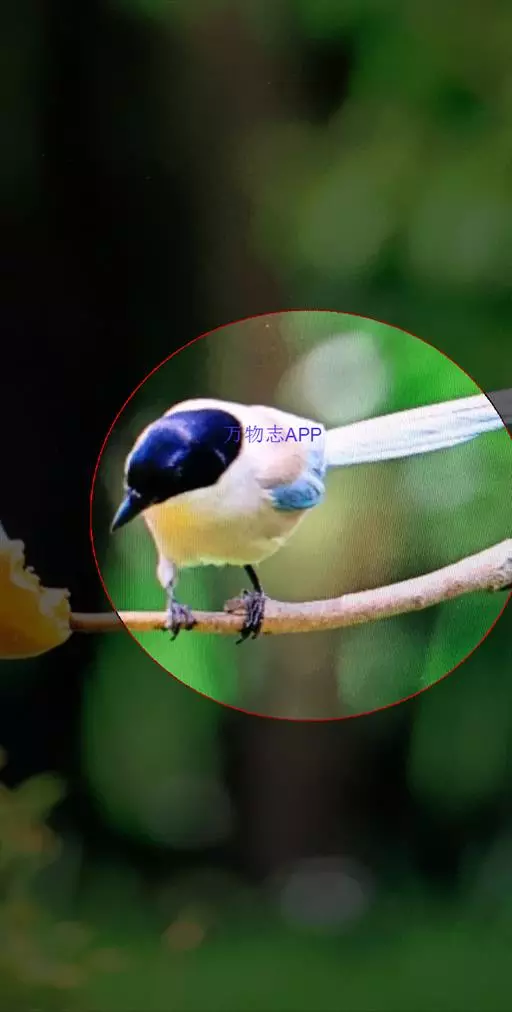

![]() 棕噪鹛(学名:Garrulax poecilorhynchus)中型鸟类,体长25~28厘米。上体赭褐色,头顶具黑色羽缘,尾上覆羽灰白色,尾羽棕栗色,外侧尾羽具宽阔的白色端斑。额、眼先、眼周、耳羽上部、脸前部和颏黑色,眼周裸皮蓝色,极为醒目。喉和上胸与背同色,下胸至腹蓝灰色。腹部及初级飞羽羽缘灰色,臀白。该种与灰胁噪鹛在体型大小和羽色上都非常相似,野外不易区别。但灰胁噪鹛下体仅颏尖黑色,其余下体白色而沾有灰色,两胁暗灰色。

棕噪鹛(学名:Garrulax poecilorhynchus)中型鸟类,体长25~28厘米。上体赭褐色,头顶具黑色羽缘,尾上覆羽灰白色,尾羽棕栗色,外侧尾羽具宽阔的白色端斑。额、眼先、眼周、耳羽上部、脸前部和颏黑色,眼周裸皮蓝色,极为醒目。喉和上胸与背同色,下胸至腹蓝灰色。腹部及初级飞羽羽缘灰色,臀白。该种与灰胁噪鹛在体型大小和羽色上都非常相似,野外不易区别。但灰胁噪鹛下体仅颏尖黑色,其余下体白色而沾有灰色,两胁暗灰色。

结小群栖于丘陵及山区原始阔叶林的林下植被及竹林层。惧生,不喜开阔地区。鸣声为响亮悦耳而多变的哨音“hoo guo hoo hoo hoo”。有时模仿其他鸟叫。

基本信息

雌雄羽色相似。上体赭褐色,鼻羽、前额、眼先、眼周、耳羽上部、颊前部和颏黑色,头顶至后颈具窄的淡黑色羽缘,在头顶形成鳞状斑。两翅内侧覆羽和飞羽与背同色,外侧覆羽棕褐色,飞羽外翈棕黄色,内翈黑褐色。中央一对尾羽棕栗色,外侧尾羽外翈棕栗色,内翈暗褐色,外侧尾羽外翈棕栗色从内向外逐渐变淡,至最外侧一枚尾羽外翈亦变为暗褐色,最外侧3对尾羽具宽阔的白色端斑。喉和上胸淡赭褐色,下胸、腹和两胁灰色,尾下覆羽灰白色或白色。

虹膜灰色,眼周裸露部蓝色,嘴端部黄色或黄绿色,基部黑色,脚、趾铅褐色,爪黄色。

大小量度:体重♂80~100克,♀80~100克;体长♂234~292毫米,♀250~273毫米;嘴峰♂19~23毫米,♀19~24毫米;翅♂108~123毫米,♀109~123毫米;尾♂119~144毫米,♀116~146毫米;跗蹠♂38~47毫米,♀37~42毫米(华南亚种)。 (注:♂雄性;♀雌性)

主要栖息于海拔1000~2700米的山地常绿阔叶林中,尤以林下植物发达、阴暗、潮湿和长满苔藓的岩石地区较常见。

结小群栖于丘陵及山区原始阔叶林的林下植被及竹林层。惧生,不喜开阔地区。 常单独或成小群活动。性羞怯、善隐藏,多活动在林下灌木丛间地上,很少到森林中上层活动,因而不易见到。但该鸟善鸣叫,又喜成群,因而显得较嘈杂,常常闻其声而难觅其影。 群体中如有一只遇害,其余则争相走避。 繁殖期间鸣声亦甚委婉动听,其声似“呼~果~呼,呼呼”,系反复重复之哨声,鸣声圆润,且富有变化。

迁徙:留鸟,不迁徙。

食性:杂食性。以啄食昆虫为主,也吃植物的果实和种子。

于5月初筑巢于矮低乔木枝桠上,巢离地约2米高,以乾燥的树叶、草茎及草根为巢材,并衬一些松萝的白色线状株体于巢内。巢呈碗状,高136毫米、深50毫米、外径140毫米、内径102毫米。一窝产卵2至3枚,卵青色,无任何斑点。卵的大小为3 3×22毫米。雏鸟由亲鸟轮流喂养。

原产地:中国。

在中国主要分布于四川、贵州、云南、安徽、浙江、福建和台湾等地。 棕噪鹛地理分布

Dickinson(2003)将棕噪鹛(G.poecilorhynchus)分为3个亚种。部分学者认为棕噪鹛指名亚种(G.p.poecilorhynchus)与其它两亚种的差异显著,可视为不同物种(Collar 2006,Collar & Robson 2007)。 此处沿用Dickinson(2003)的三亚种分类法。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(The IUCN Red List):无危物种(LC),2015年评估。

该种已列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。(注:第491项 棕噪鹛)

全球种群未量化,在原产地属稀有至较为普通的鸟种(del Hoyo et al. 2007)。 棕噪鹛是中国特产鸟类,在贵州遵义、绥限、江口、惠水和雷山一带较丰富,安徽黄山景区也发现不少此鸟。其他地区均很稀少,不普遍,应注意保护。

属名Garrulax拉丁文为“喋喋不休的说”之意,种名po-ecilorhynchus是希腊文poikilos和rhunkhos的合并字,前者是“斑点”,后者是“喙”之意。

金胸雀鹛是莺科、雀鹛属小型鸟类,体长10-11厘米。头黑色,头顶中央有一道白色中央冠纹,…

分布于太平洋诸岛屿

大草鹛中型鸟类,体长31~34厘米。上体灰色具粗著的黑褐色条纹,腰和尾上覆羽纵纹不明显。颊和耳羽灰色,…

白耳奇鹛属脊索动物门,为我国台湾省地方特有种,台湾名白耳画鹛。雌雄鸟同色,生活于台湾温带森林和亚热…

黄喉雀鹛是雀眉科、拟希鹛属小型鸟类,体长11-12厘米。头顶浅黄色具黑色鳞状斑,…

黄喉噪鹛体型略小,顶冠蓝灰色,特征为具黑色的眼罩和鲜黄色的喉。上体褐色,尾端黑色而具白色边缘,…

画眉,是雀形目噪鹛属一种鸣禽,别名为文武鸟、金画眉。成年画眉体长为21~25cm,体重为49~75g,…

黑头奇鹛是噪眉科、奇鹛属型鸟类,体长20-24厘米。前额、头顶一直到后颈黑色具有金属光泽。…