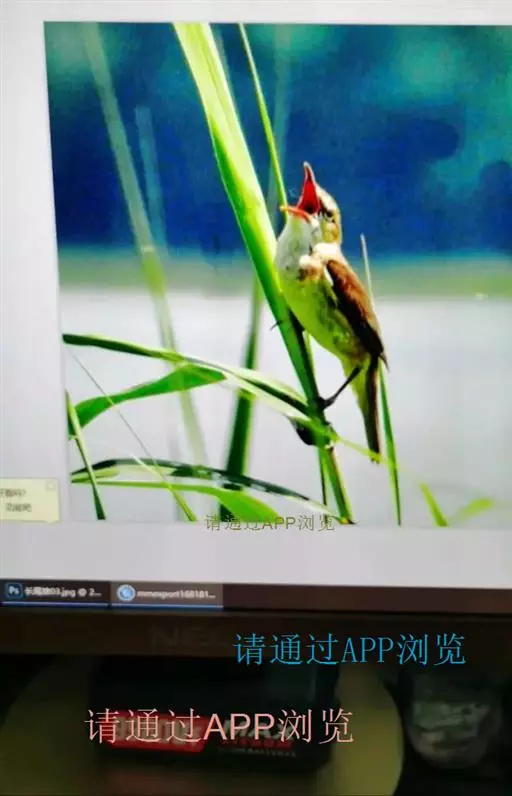

![]() 东方大苇莺(学名:Acrocephalus orientalis):体长18-19厘米,体重22-29克。体型略大的褐色苇莺。具显著的皮黄色眉纹。上体呈橄榄褐色。下体乳黄色。第1枚初级飞羽长度不超过初级覆羽。虹膜褐色;上嘴褐色,下嘴偏粉;脚灰色。

东方大苇莺(学名:Acrocephalus orientalis):体长18-19厘米,体重22-29克。体型略大的褐色苇莺。具显著的皮黄色眉纹。上体呈橄榄褐色。下体乳黄色。第1枚初级飞羽长度不超过初级覆羽。虹膜褐色;上嘴褐色,下嘴偏粉;脚灰色。

主要栖息于湖畔、河边、水塘、芦苇沼泽等水域或水域附近的植物丛和芦苇与草丛中。常单独或成对活动,性活泼,常频繁的在草茎或灌丛枝间跳跃、攀缘。以甲虫、金花虫、鳞翅目幼虫以及蚂蚁、豆娘和水生昆虫等昆虫为食,也吃蜘蛛、蜗牛等其他无脊椎动物和少量植物果实和种子。

该物种主要分布在东亚和东南亚。西伯利亚东南部、蒙古、朝鲜、日本,越冬于印度、缅甸、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和中南半岛。在中国,分布于华北和华南等地。

基本信息

东方大苇莺雄性成鸟夏羽额至枕部暗橄榄褐色;背橄榄褐色;腰及尾上覆羽橄榄棕褐色;眼先深褐色,耳羽淡棕色;飞羽及覆羽深褐色,外缘具橄榄褐色羽缘,覆羽淡色羽缘较宽;尾羽12枚,圆尾形,褐色,具污白色羽端缘,越外侧尾羽,白色羽端越明显。下体的颏、喉部棕白色,下喉及前胸羽毛具细的棕褐色羽干纹,向后变为皮黄色;两胁皮黄沾棕色。覆腿羽色更深。秋羽羽色鲜艳,上体黄色。下体赭色;腹部中央乳白色;尾下覆羽棕白色;两胁与翼下覆羽均淡棕色。冬羽和夏羽相似,但下喉及上胸部羽毛的棕褐色羽干细纹明显。

雌性成鸟与雄鸟相似,但羽色较暗淡,体型稍小。

幼鸟羽色似成鸟,但上体较黄;翼羽除初级飞羽外,均具黄褐色边缘。颏和喉为沾黄的白色;覆羽余部亦较成鸟为黄。离巢幼鸟,体羽类似成鸟,但上体羽呈棕黄色。

虹膜褐色;上嘴黑褐;下嘴肉红,先端茶褐色;脚铅蓝色。

大小量度:体重♂24-34克,♀25-31克;体长♂176-198毫米,♀164-185毫米;嘴峰♂16-19毫米,♀16-19毫米;翅♂75-86毫米,♀76-83毫米;尾♂70-80毫米,♀68-78毫米;跗蹠♂27-33毫米,♀24-30毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

主要栖息在海拔900米以下的低山、丘陵和山脚平原地带,常出没于湖畔、河边、水塘、溪边、水库、河流沿岸、芦苇沼泽等水域或水域附近的植物丛和芦苇丛、柳灌丛中有茂密的植物覆盖的沼泽和湿草地。

东方大苇莺在中国属于夏候鸟,部分留鸟。春季于5月初至5月中下旬迁来中国繁殖,秋季于9月末10月初开始迁离繁殖地飞往越冬地。

常单独或成对活动,性活泼,常频繁的在草茎或灌丛枝间跳跃、攀缘,当人靠近观察时极为警觉,不断的变换位置或突然消失,然后又突然在另一个地方出现。常大声鸣叫,声音如:"ga-ga-ji"。繁殖期间常站在巢附近的芦苇顶端或附近的小枝头上鸣叫,也有的时候活动一会,鸣叫一会,或边鸣叫边在附近活动,鸣声清脆尖厉。冬季仅间歇性地发出沙哑似喘息的单音chack。活动于苇地。

主要以甲虫、金花虫、鳞翅目幼虫以及蚂蚁、豆娘和水生昆虫等昆虫为食,也吃蜘蛛、蜗牛等其他无脊椎动物和少量植物果实和种子。

原产地:孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、日本、朝鲜民主主义人民共和国、韩国、老挝人民民主共和国、马来西亚、蒙古、缅甸、菲律宾、俄罗斯联邦(东亚区)、泰国、东帝汶、越南。

游荡:尼泊尔、巴布亚新几内亚。

内蒙古(呼伦贝尔盟、赤峰、呼和浩特、鄂尔多斯、巴彦淖尔盟、乌梁素海、阿拉善盟)、黑龙江(哈尔滨、帽儿山、兴凯湖)、吉林、辽宁(朝阳)、北京、河北(昌黎、白洋淀)、山东、河南、山西、江西(南昌、鄱阳湖地区)、甘肃(兰州、武威)、新疆(哈密)、宁夏、陕西、贵州、云南(勐腊、景洪、思茅、永善、昆明、蒙自、石屏)、四川、广西、浙江、福建(夏候鸟,旅鸟)、也见于广东、海南、香港和台湾(旅鸟)。

东方大苇莺分布图

繁殖期在5月下旬到7月末。通常筑巢于水边和水域附近的灌木丛或小柳树丛中,巢多置于灌木和小树枝杈上,也在芦苇水塘中的芦苇及水草茎杆上筑巢。巢驻在通风良好的苇地。巢距地高0.8-1.6米,以细苇茎、苇叶和其它植物纤维把相近的3-4根粗苇茎拉近,其巢筑于苇茎间。巣为深杯状,就以这些茎叶、苇穗缠绕而成;巢内垫有干苇叶、苇穗、绒毛、兽毛等。巢的测量:外径10-12厘米,内径7-8厘米,高10-13厘米,深6.0-7.5厘米。雌鸟筑巢,雄鸟伴随。窝卵数4-6枚,也有3枚的。卵呈椭圆形,淡蓝绿色、灰白色或鸭蛋青色,其上布有褐色或紫褐色斑点。卵大小不均,平均为16.3毫米×30毫米。窝满卵后才坐巢孵卵。雌鸟孵卵,有时见雄鸟喂食。孵卵期11-13天。雏鸟体温低而不恒定,雌鸟常伏在巢中保暖。随着日龄的增加,恒温机制逐渐建立。当体温恒定并达到成鸟体温时便开始离巢。刚孵出的雏鸟赤裸无羽,体重仅2.5克左右。育雏由雌雄亲鸟共同承担,约经19天的哺育,小鸟即可离巢飞出。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN) 2016年 ver 3.1——无危(LC)。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

太平鸟又名十二黄,是雀形目太平鸟科太平鸟属鸣禽。雄鸟额及头顶前部栗色,…

黑鸫,中药材名。本品为雀形目鸫科乌鸫Tur…

煤山雀,又称贝子,是雀形目山雀科山雀属鸟类。…

绒冠蓝鸦:雌雄相似,体长35厘米,体重127-170克。具中等长度的鸟喙。平均体重约为157克,…

白喉扇尾鹟:是鸟纲、扇尾鹟科的小型鸟类,体重9-14克,体长151-202毫米。通体黑灰色,…

文须雀,别称髭雀、文须山雀,属雀形目、鹆鸟科、画眉亚科。眼先及髭纹黑色,头顶暗灰,…

栗头地莺:小型鸣禽。体长约10厘米。体型纤细,是中国体型最小的鸟类之一;喙细尖,…

长冠八哥:是一种大型椋鸟,体长约25厘米,雌雄相似,外形俊朗,羽冠发达,眼睛四周和面部裸出,…